レシピに当たり前のように書かれている「弱火」「中火」「強火」。でも、いざ家庭のコンロで料理を始めると「この火加減で合ってるのかな?」と不安になることも多いですよね。

実は火加減をきちんと理解すれば、焦げにくく、ムラのない仕上がりがグッと近づきます。この記事では、火加減の見分け方と料理ごとの使い分けのコツを、初心者にもわかりやすく解説します!

そもそも「火加減」ってなに?家庭コンロの見え方基準

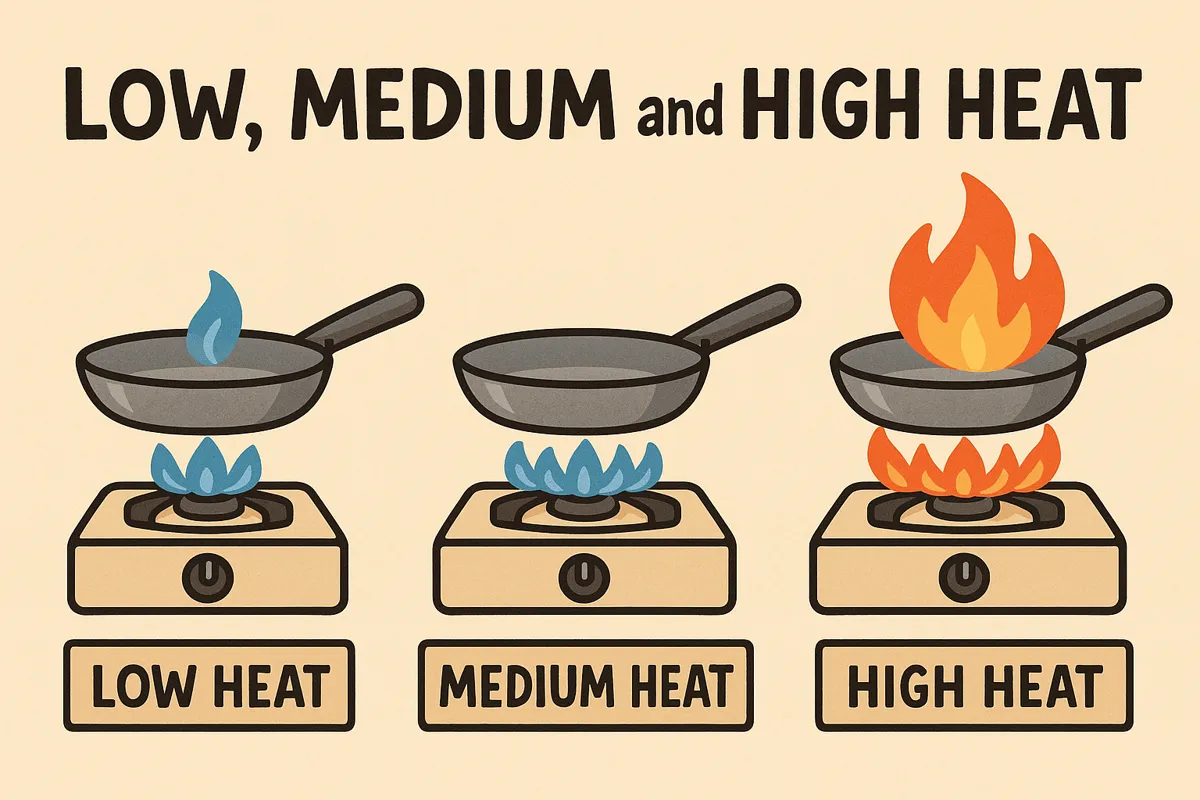

レシピでよく見る「弱火」「中火」「強火」という表現。実際にコンロを前にすると、「どれがどれ?」と迷う人も多いはずです。火加減の基準は、炎の大きさと鍋底への届き方で見分けるのが基本です。

ガスコンロ

- 弱火:炎が小さく、鍋底にほとんど届かないくらい

- 中火:炎が鍋底にしっかり当たる程度

- 強火:炎が鍋底からはみ出すようにゴーッと出ている状態

がひとつの目安になります。

IHコンロ

IHコンロの場合は、数値(1〜9段階など)で調整するタイプが多く、

- 弱火:1〜2

- 中火:3〜5

- 強火:6〜9

を目安にするとわかりやすいです。

ポイントは、「火力=温度の高さ」ではなく、「加熱スピードやコントロールのしやすさ」に関係するということ。火加減を正しく使い分けると、料理はグンと美味しくなります。

弱火・中火・強火、それぞれの特徴と使いどころ

火加減には「弱火」「中火」「強火」の3種類がありますが、それぞれ得意な役割や向いている料理があります。

弱火

- 特徴:炎がチロチロと小さく、鍋底にほとんど届かない

- 用途:じっくり火を入れたい/煮崩したくない/保温したい

- 向いている料理:出汁取り・プリン・煮物・卵料理・チョコの湯せん

中火

- 特徴:炎が鍋底にしっかり触れる程度

- 用途:炒める・焼く・煮るなど、料理の基本となる火加減

- 向いている料理:野菜炒め・味噌汁・ハンバーグの火通し・焼き魚

強火

- 特徴:炎が鍋底からはみ出るほど大きい

- 用途:表面に焼き目をつける/短時間で沸騰させる/香ばしさを出す

- 向いている料理:中華炒め・麺をゆでる・ステーキの焼き始め

使い分けの基本は「食材にどう火を入れたいか?」を考えること。目的に合わせて火加減を選ぶことで、焦がさず美味しく仕上げられるようになります。

火加減の切り替えが料理を変える!プロっぽく仕上げるコツ

火加減の使い分けで大切なのは、「最初から最後まで同じ火力でいかないこと」。調理の途中で火加減を切り替えることが、美味しく仕上げる最大のポイントです。

たとえば、ハンバーグを焼くときは

- 強火で表面に焼き色をつける

- 中火〜弱火で中までじっくり火を通す

- 最後は弱火で余熱調整や蒸し焼きにする

このように、工程ごとに火力を調整することで、外はカリッと中はふっくらという理想的な仕上がりに。

煮物の場合も、「最初に中火で煮立たせ、沸騰したら弱火に落としてコトコト煮込む」といった切り替えが基本です。

炒め物でも、「強火で一気に香ばしさを出したあと、中火で火を通しすぎないよう調整する」など、料理に応じて「火加減を動かす」ことでプロっぽい味と見た目ができます。

まとめ:焦がさず・ムラなく仕上げるための火加減テクニック

火加減は「強い=良い」ではありません。むしろ、料理に合った火力を選び、切り替えることが、焦げや加熱ムラを防ぐコツになります。

たとえば、焦げやすい食材(チーズ、みそ、卵など)は必ず弱火〜中火でじっくり。逆に炒め物などスピード感が必要な料理では強火を短時間だけ使うのが鉄則です。

また、使っている鍋やフライパンの材質によっても火加減は変わります。厚手の鉄フライパンは保温力が高いため、火を弱めるタイミングが早め。薄手のテフロン加工なら火力は控えめが基本です。

料理中に「焦げそう」「火が入りすぎかも」と思ったら、迷わず弱火に逃げてOK。火を止めて余熱で仕上げるのも大事なテクニックです。

市民の声