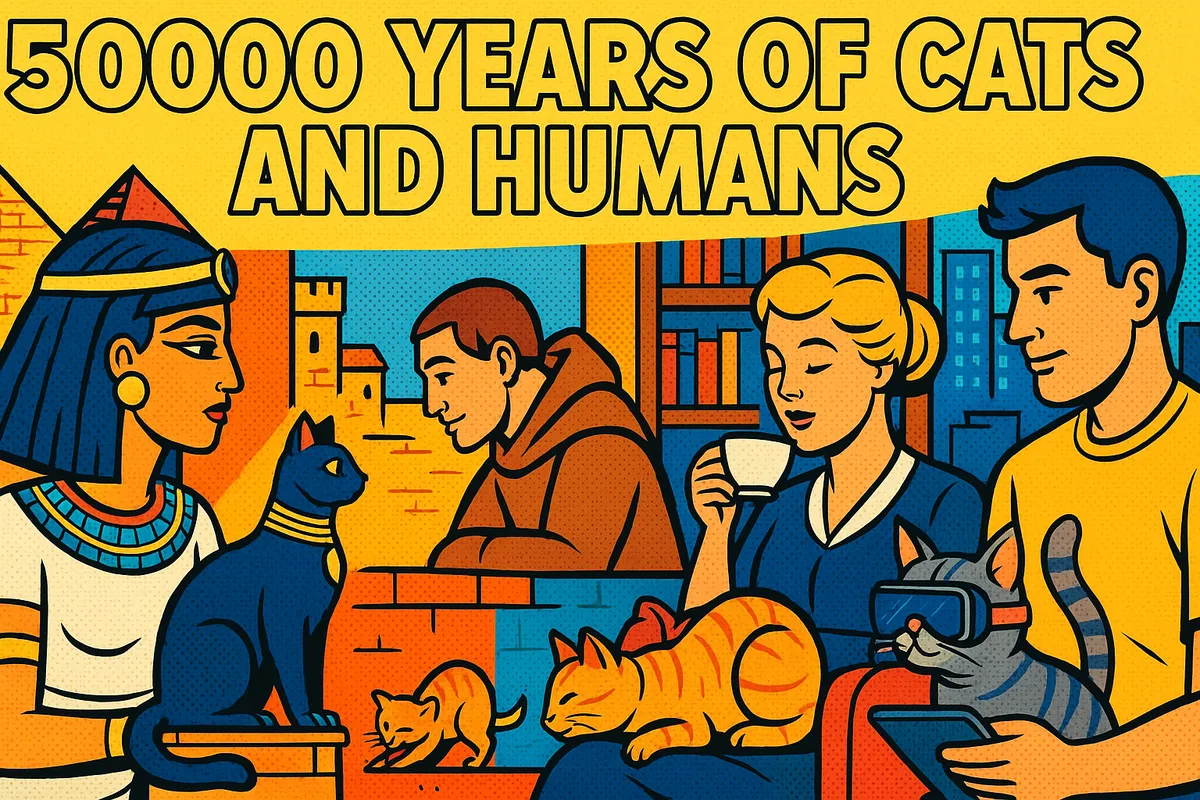

人間と猫が出会ったのは、5000年以上も前のこと。神のように崇められ、時には迫害され、それでもなお私たちのそばに寄り添い続けた。この小さな生きものは、どのようにして私たちの暮らしの一部となったのか──

猫と人間の歴史をたどることで、変わらぬ絆と、これからの共生のかたちが見えてくる。

はじまりは神の使い?古代文明と猫の神秘的な関係

猫と人間の関係が歴史の表舞台に現れるのは、古代エジプトにおいてである。ナイル川の恵みによって繁栄を極めたこの文明の人々にとって、猫はただの動物ではなかった。収穫を脅かすネズミや蛇を駆除する有能なハンターであると同時に、目に見えない世界をつなぐ神聖な存在でもあった。

猫はとくに、女神バステトと結びつけられた。バステトは猫の姿をした慈愛と豊穣の女神であり、彼女を祀る神殿では多くの猫が飼われていた。猫を虐げることは神への冒涜とみなされ、重罪に問われたという記録さえ残っている。また、死後の世界でも猫の存在は重要視されており、人々は愛猫とともに埋葬されることもあった。実際、考古学者によって数万体に及ぶ猫のミイラが発掘されている。

このような扱いは、当時のエジプト人が猫を家畜や愛玩動物の域を超えた“超自然の同伴者”として認識していたことを物語っている。猫はそこにいるだけで空間の空気を変えるような、不思議な気配をまとう。エジプト人はその感覚を言葉にせずとも理解し、尊敬と畏怖をもって接していたのだろう。

やがて猫は、交易や移動とともに他の地域にも広まっていく。だが、最初に猫と心を通わせた文明は、間違いなくエジプトだった。人と猫の歴史は、神殿の石の下から始まったのだ。

中世ヨーロッパの闇──魔女とともに火あぶりにされた猫たち

古代エジプトで神聖視されていた猫が、ヨーロッパに渡ってから辿った運命は、あまりにも対照的だった。

中世に入ると、キリスト教を中心とした価値観が社会を覆い、目に見えない力を持つとされる存在への恐怖が人々の間に浸透していった。その中で、猫──とくに黒猫は、“悪魔の使い”とされ、恐れられる存在となっていく。

背景にあったのは、迷信と不安の連鎖だった。闇夜に目を光らせ、足音も立てずに動く猫は、人間にはない能力を持つように見えた。猫とともに暮らす老女は、たちまち“魔女”と呼ばれ、悪意の対象となった。

魔女狩りの嵐が吹き荒れた14世紀から17世紀にかけて、無数の女性が火刑に処されたが、そのそばには、たびたび猫の姿があった。時には猫自身も「悪魔との契約を結んだ証拠」とされ、共に処刑されたという。

だが、皮肉なことに猫が排除されたことで、さらなる災厄が人々を襲う。黒死病──ペストの流行である。ネズミによって媒介されたこの疫病は、当時のヨーロッパ人口の3分の1を死に追いやった。もし猫がもっと多く生き残っていれば、ネズミの数を抑えることができたかもしれない。人間の無知と恐れが、結果として自らの滅びを招いたとも言えるだろう。

この時代、猫はただの動物ではなく、人間の感情の投影先だった。理解できないものを排除しようとするその姿勢が、猫への不信というかたちで表れたのだ。

こうして猫は、神の使いから“闇のしもべ”へと、歴史の中で最も不遇な時代を生き抜いていった。

近代の変化──愛玩動物としての地位確立

時代が近代に入ると、猫に対する人々のまなざしは、再び大きく変化していく。科学と理性が価値を持つ時代になるにつれて、迷信や宗教的恐怖が後退し、猫は「身近で可愛らしい存在」として再評価され始めた。

日本では、猫との関わりは古く、奈良時代にはすでに中国から船に乗って渡来していたとされる。仏典や経典をネズミから守るための“番猫”として重宝された彼らは、やがて江戸時代に入ると庶民の生活にも定着していく。町では「招き猫」が商売繁盛の縁起物として親しまれ、浮世絵にはのびやかにくつろぐ猫たちの姿が繰り返し描かれた。

葛飾北斎や歌川国芳といった絵師たちは、猫のしなやかな動作や気まぐれな仕草を活き活きと表現し、そこには愛情と観察眼があった。

ヨーロッパでもまた、19世紀頃から猫は愛玩動物としての地位を確立する。産業革命により都市化が進み、家の中で飼える清潔な動物として、猫は重宝されるようになった。上流階級の女性たちは猫を抱えて肖像画に収まり、文学作品には猫を愛する登場人物が現れ始める。

この時代に特徴的なのは、猫が“機能的”な存在から“感情的”な存在へと変わっていったことだ。ネズミを狩る生き物ではなく、心を癒すパートナーとしての猫。

人間はついに、猫に役割を押しつけるのではなく、その存在そのものを愛するようになった。

現代社会に生きる猫たち──癒しと独立の象徴

都市の喧騒とデジタルの波に揺れる現代において、猫はますます特別な存在になっている。静かに寄り添いながらも、決して人に媚びすぎない。猫のその自由で独立した性格は、多くの人にとって“理想の距離感”を象徴するものとなっている。

とりわけSNSの時代において、猫は「癒しのアイコン」として圧倒的な存在感を放っている。InstagramやYouTubeには、まるでスターのようにフォロワーを集める猫たちが数多く存在する。愛らしい仕草、気ままな寝顔、時に見せるツンとした態度──人間はその一挙手一投足に魅了され、日々のストレスや孤独をそっとほぐしてもらっている。

一方で、社会問題としての「猫」もまた注目を集めている。捨て猫や野良猫の増加、殺処分の問題、地域猫としての保護活動──私たちはただ猫に癒されるだけでなく、共に生きるための責任も問われる時代に入った。自治体やボランティア団体によるTNR活動(捕獲・避妊・元の場所へ戻す)は、その一例だ。

さらに近年では、猫カフェや保護猫カフェといった新しい共生の形が広まりつつある。そこでは「飼う」という一方向的な関係ではなく、「ともに過ごす」「見守る」といった、より柔らかく成熟した関係性が育まれている。

現代に生きる猫は、もはや“人間に飼われる動物”という枠を超え、独立した個として私たちの心に存在している。その距離感にこそ、私たちが忘れかけていた「他者との健やかな関係」が映し出されているのかもしれない。

猫と人間の未来──変わる関係、変わらぬ絆

テクノロジーが日々進化し、人工知能やロボットが暮らしに溶け込む時代においても、猫と人間の関係は驚くほど“アナログ”なままだ。温もり、呼吸、目線。どれも数値や効率とは無縁な、心と心のやりとりが、そこにはある。

すでにペット用の見守りカメラや健康管理アプリなど、猫との生活にデジタルが入り込む時代ではあるが、猫たちはどこまでも「自分のペース」を貫いている。人間がどれだけ便利を求めても、猫のまなざしは変わらない。ただ静かに、こちらの様子を観察している。それが、かえって私たちを安心させる。

さらに今、猫は「ペット」ではなく「家族」として扱われるようになっている。保険に加入し、遺産を残し、供養される存在へと変化している。もはや、猫は私たちの感情や価値観の中で、人と同じくらいの“命の重さ”を持つ存在になったのだ。

猫は、人間に従うことを良しとしない。それでもそばにいてくれる。その関係には、条件や義務を超えた信頼がある。

この信頼こそが、これからの人間関係や社会に必要なものではないか──そう気づかされることがある。

未来の猫たちは、どんな世界に生きるのだろうか。

きっと、どんなに世の中が変わっても、ソファの隅で丸くなっているその姿は変わらない。人間が猫を選び、猫もまた人間を許す。そんな優しい奇跡が、これからも続いていくことを願ってやまない。

まとめ

猫と人間は、神と崇め、悪魔と恐れ、愛し、寄り添う──そんな複雑で豊かな関係を5000年にわたって築いてきた。時代が変わっても、猫の静かな存在は人の心を癒し、社会の鏡であり続けている。

これから先、どれほど技術が進歩しようとも、猫と人間のあいだにある「ことばにならない絆」は決して色あせないことだろう。それは、互いを完全には理解しないまま、それでも信じあえる関係なのだ。

市民の声