「怖い」にもいろいろあるらしい。

辞書を開けば「fear」「horror」「terror」がズラリと並ぶが、それぞれどう違うのかと問えば、大抵の人が口を濁す。いや、そもそも違う必要ある?

そんな素朴な疑問を胸に、これらの「恐怖たち」の違いと、それがなぜ気にされるのかを、ちょっと斜めから斬ってみよう。

「全部怖いじゃん」で済ませると損する話

──わざわざ分類する意味、ほんとにあるのか問題。

英語学習者が一度はぶち当たる壁、それが意味の似た単語の使い分け。

特に「恐怖系」はその最たるものだ。Fear, Horror, Terror──全部怖いでいいじゃん、って思うだろ?でもそれじゃダメらしい。

細かいニュアンスを理解しないと、英語圏では「お前、何にビビってるのかすら分かってないのか」なんて冷たい目で見られる……とかいう話。

でも待てよ。そもそも恐怖をそんなに分類して何の得があるんだ?「恐怖は恐怖」って言い切ってしまえば、それで済む話じゃないのか。

だって、夜中に物音がして飛び起きたとき、いちいち「これはFear?それともTerror?」なんて考えてるやついるか?いたらそれ、恐怖より分析が勝ってるタイプだ。

とはいえ、言葉にはそれなりの歴史と背景がある。英語圏では「恐怖」をどう扱い、どう切り分けてきたのか。それを覗いてみると、彼らの「感情の取扱説明書」みたいなものが見えてくる。

だからまあ、面倒だけど、ちょっとは学ぶ価値がある…かもしれない。

恐怖三兄弟:Fear, Horror, Terrorの意外に繊細な住み分け

──ビビる・ゾッとする・凍りつく、その微妙なラインを嗅ぎ分けろ。

「英語の恐怖、3つあります」って聞いて、素直に「へえ」と思える人は、きっと真面目だ。私みたいなひねくれ者からすれば、「3つもいらなくない?」ってのが正直な感想。

でもまぁ、そこにこだわる英語圏の感性ってやつを、一度くらい見てやるのも悪くない。

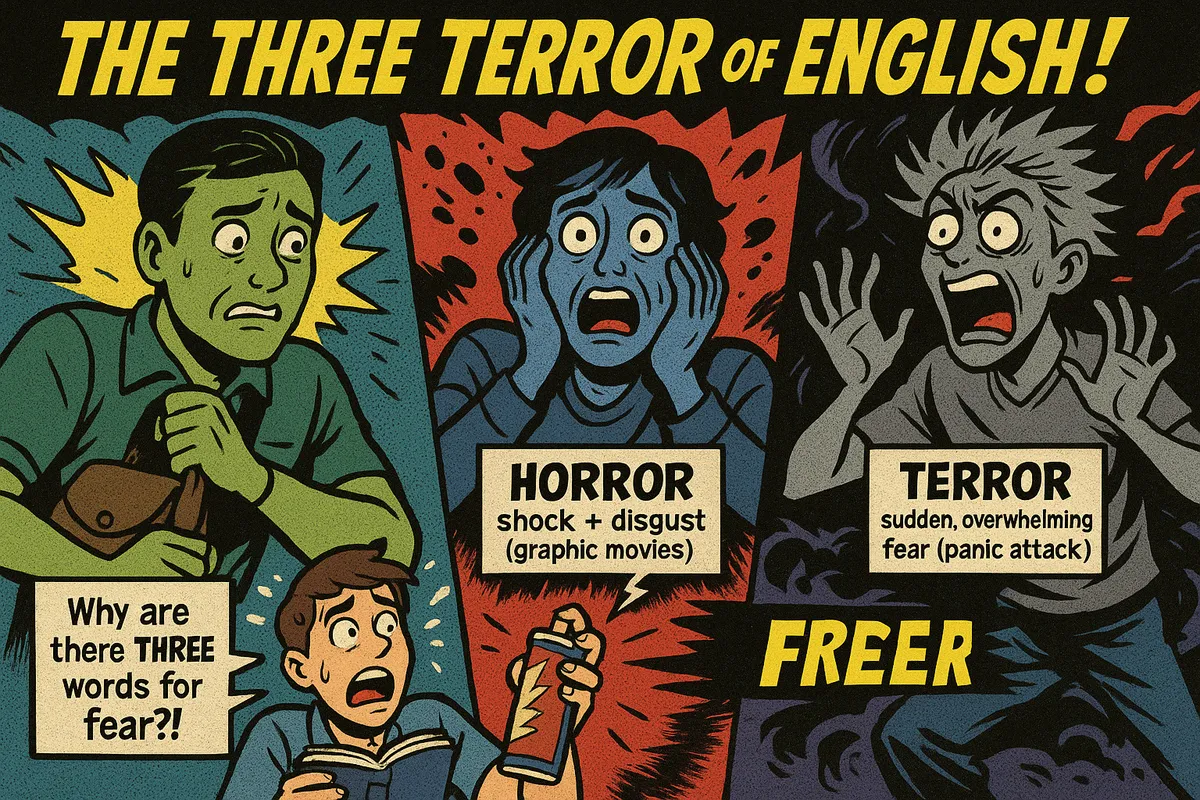

Fear

まずFear。

これはもう、恐怖界のスタンダード。危険を察知したときに心と体が反応する、生存本能直結型のビビり。

たとえば、目の前に蛇が現れたとき。全身が硬直して心拍数が跳ね上がる、あの感じ。特に理屈はない。

「とにかくヤバい」っていう、本能の叫び。つまり、Fearとは“逃げろ”という脳の命令文みたいなもの。

Horror

次にHorror。

こいつはちょっと粘っこい。目を背けたくなるのに、なぜか視線が離せない。ホラー映画で見せられる、血まみれの真実とか、意味の分からない殺人動機。理解不能で不快、でも好奇心が疼く。

Horrorは、頭が理解しようとした瞬間に心が引くような、理性と感情の綱引きだ。ある意味、知性を持った恐怖。

Terror

そしてTerror。

この兄弟の中で一番危険。

理由?動けなくなるから。

Terrorは圧倒的で、支配的な恐怖。逃げる余地すら与えない。たとえば真夜中に爆音がして外を見たら軍隊が侵攻してきていた……みたいな、現実の地面がごっそり抜け落ちる感じ。

もう、心が悲鳴を上げる余裕すらない。Horrorが「見たくない」、Terrorは「何も見えない」。

こうやって比べてみると、確かにそれぞれ違う顔をしてる。

問題は、現実ではこの三兄弟がセットで襲ってくることが多いってこと。最初はFearで始まり、じわじわとHorrorが襲い、最後にはTerrorで沈黙。

なにこの三段落ち。怖がるこっちの身にもなってほしいわね。

ネイティブだって全部同じ顔して叫んでる

──言語のプロでも混同する、その程度の違いに我々は踊らされる。

ここまで「FearとHorrorとTerrorは違う!」って大まじめに分類してきたわけだけど、ちょっと冷静になって考えてみよう。

実際のところ、英語圏の人たち、そんなに使い分けてる?って話よ。

たとえば、何かに驚いたときに「I’m terrified!」って言う人もいれば、「I’m scared!」「That was horrifying!」と口にする人もいる。

でもさ、その場で「うーん、その状況はFearじゃなくてTerrorが正しいね」なんて添削してくるネイティブ、見たことある?

私はない。ていうか、そんなやついたらこっちが恐怖で黙るわ。

実際、感情って瞬間的に湧き上がるもので、いちいち辞書的定義を参照しながら喋る暇なんてない。むしろ、言葉の選び方より声のトーンや目の動きの方が正確に「怖がり度」を伝えてる。

ネイティブの言葉づかいを観察してると、TerrorもHorrorも「ちょっとオーバーに言っとけば伝わるでしょ」ってノリで使ってる節がある。

にもかかわらず、日本人の英語学習者だけが「この場合はHorror……?あ、いやTerrorかも……!」と英作文のたびに立ち止まる。この時点で、すでに恐怖の正体が「英単語」になってるの、ちょっと笑えない?

本来なら感情に直結する言葉が、逆に感情を遠ざける要因になってるという皮肉。

つまりこういうこと。

ネイティブは使い分けてるようで使い分けてない。完璧に理解しようとする人ほど、深みにハマって混乱する。英語って、優しいようで実はかなり意地悪なのよ。

違いを語る前に、自分の恐怖センサーを疑え

──「言葉の使い分け」より「怖がり方の自覚」が先じゃないの?

「これはFearだね」「いやいや、これはTerror寄りかな?」なんて分類して悦に浸る前に、自分の“怖がり方”をちゃんと知ってるかって話。

多くの人は、自分が何に、どんなふうに怯えるのかを意識してない。だからこそ、言葉の意味ばかりに頼りたくなる。でもそれって、恐怖の外注じゃない?

たとえば、「職場の空気が怖い」って感じるとき、それは何に怯えてる?怒られること?無視されること?正体の分からない“場の圧”に対して震えてるなら、それってもはやTerror級の支配じゃない?

逆に毎朝の通勤電車がイヤすぎて胃が痛むのは、ジワジワくるHorrorのようでもある。

人は言葉より先に身体で感じてる。心拍が跳ね上がったり、胃がキリキリしたり、動悸が止まらなくなったり。感情ってもっと原始的で、もっとめんどくさい。それを「これはFearです」と名前をつけることで安心したいだけなのかもしれない。

つまり、言葉は恐怖という不定形な感情に無理やりラベルを貼るための道具。でもラベルを貼ったところで、中身が爆発物なら意味ないのよ。

だから本当に大事なのは、「この英単語はどんなニュアンスか」じゃなくて、「私は何にビビってるのか?」ってこと。

語彙力よりも感情リテラシー。

言葉の違いを気にする前に、自分の内側にある“恐怖のセンサー”がちゃんと作動してるか、まずそこから見直してほしいのよ。

まとめ

言葉の違いを学ぶのは楽しい。だけど、Fear、Horror、Terrorを辞書的に理解したところで、自分の恐怖をうまく扱えるようになるわけじゃない。むしろ、言葉を覚えることで“分かった気になる”ことの方がよっぽど怖い。

大事なのは、「何をどう怖がっているのか」を自分の内側でちゃんと観察すること。そうすれば、ラベルなんてなくても、感情の輪郭は見えてくる。

英単語の使い分けに振り回されるより、自分のビビリ具合に名前をつけられる人のほうが、よっぽど賢いと思うよ。

市民の声