私たちが日常的に使っている「月火水木金土日」という曜日の並びは、当たり前のものとして受け入れられていますが、なぜこの順番なのでしょうか。普段意識することは少ないかもしれませんが、その背景には長い歴史や異文化の影響が深く関わっています。

本記事では、「月火水木金土日」という曜日の並びがどのように決まり、どんな由来があるのかを詳しく解説します。日本独自の伝統や、世界の曜日との違いにも触れながら、曜日の並びについての素朴な疑問を解き明かします。

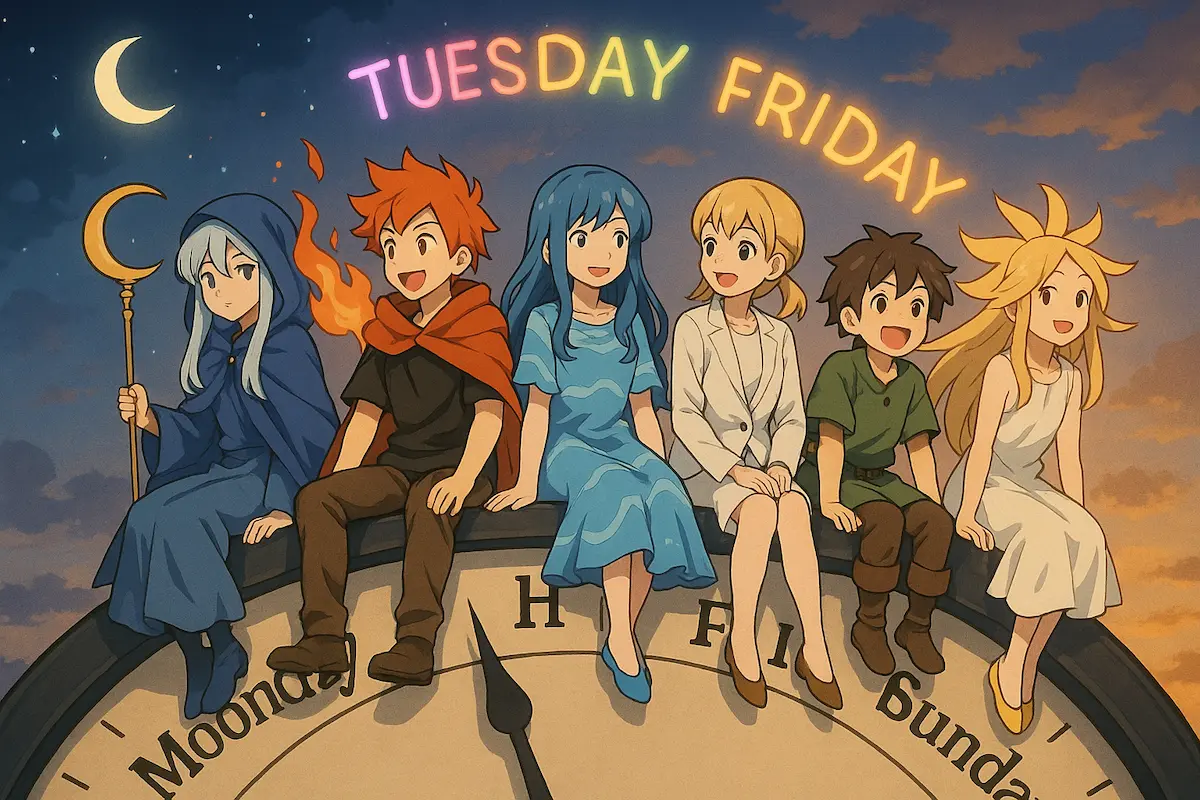

曜日の並び「月火水木金土日」はどのように決まったのか

「月火水木金土日」という曜日の並びは、偶然に決まったものではありません。実はこの順序には、天体や古代の思想が大きく影響しています。曜日の呼び名は、それぞれ「月」「火」「水」「木」「金」「土」「日」という天体や自然現象を表す言葉が当てられていますが、この並びは「七曜(しちよう)」という古代中国の考え方に由来しています。

七曜とは、太陽・月と肉眼で観測できる5つの惑星(水星、金星、火星、木星、土星)を組み合わせたもので、この7つの天体が特別な意味を持つと考えられていました。これらを基にして、一週間を7日とし、それぞれの曜日に天体の名を割り当てる方法が古代中国や西アジアで生まれました。その後、この仕組みが日本にも伝わり、現在使われている曜日の並びが定着したのです。

古代中国の「七曜」とは何か

古代中国における「七曜」とは、太陽・月・火星・水星・木星・金星・土星という、当時人間の目で観察できる7つの天体を指す言葉です。これらは特別な力や影響を持つとされ、天文学や占星術、さらには暦の制定にも大きな役割を果たしました。

七曜の思想は、紀元前から中国で発展し、1週間を7日とする習慣の基礎となりました。それぞれの天体は、「日曜日(太陽)」「月曜日(月)」「火曜日(火星)」「水曜日(水星)」「木曜日(木星)」「金曜日(金星)」「土曜日(土星)」として曜日名に反映されています。この考え方は、後に東アジアをはじめとするさまざまな地域にも伝わり、現在の曜日名の由来となりました。

また、七曜の順番にも意味があります。古代中国では、天体が地球から見てどのような順序で運行しているか、あるいは五行思想(木・火・土・金・水)の配列などが関連しているとされ、そこから「月火水木金土日」という並びが生まれたと考えられています。

日本に曜日が伝わった歴史

日本に曜日の概念が伝わったのは、飛鳥時代から奈良時代にかけてのことです。当時、中国や朝鮮半島からさまざまな文化や技術が伝来する中で、暦や天文学に関する知識ももたらされました。その中の一つが「七曜」の思想と、一週間を7日で区切る制度でした。

日本最古の公式な暦である「儀鳳暦」が採用された7世紀後半には、すでに七曜の考え方が導入されていたとされています。ただし、当初の日本では、日常生活で曜日を意識することは少なく、主に占いや暦、祭祀など特別な場面で使われていました。

江戸時代になると、庶民の間にも徐々に曜日の概念が広まり始め、特に幕末から明治時代にかけての西洋文化の流入によって、現在のように曜日が定着しました。明治政府による太陽暦の採用とともに、曜日制度も公的に導入され、現代まで続く「月火水木金土日」という並びが広く使われるようになったのです。

なぜ「月」から始まり「日」で終わるのか

曜日の並びが「月」から始まり「日」で終わる理由については、いくつかの説があります。ひとつは、中国の暦法や天文学に基づいた伝統的な順序に起因するものです。七曜の中で「月曜日」を先頭とする並びは、中国で用いられた七曜表や占星術の影響を受けており、古代からこの順序が定着していました。

また、「月」は暦や時間の区切りを示す重要な天体とされ、新月や満月が暦の基準となることが多かったため、月曜日を週の始まりとする流れが生まれました。一方で、「日曜日」は太陽を象徴し、週の終わりや特別な日と位置付けられることが一般的でした。

このような背景から、日本では「月曜日」を週の最初の日、「日曜日」を週の終わりとする並びが根付いたと考えられます。ただし、現代の国際的な基準では、日曜日を週の始まりとする国も多く存在し、地域によってその解釈は異なっています。

他国の曜日の順番との違い

日本では「月火水木金土日」という順番が一般的ですが、世界には異なる曜日の並びや週の始まり方が存在します。たとえば、アメリカやカナダ、イスラム圏などでは「日曜日」を週の始まりとする文化が根付いており、カレンダーでも日曜日が一番左に配置されることが一般的です。一方、ヨーロッパの多くの国やISO(国際標準化機構)では「月曜日」が週の始まりとされ、カレンダーも月曜日が先頭に並んでいます。

曜日名の由来も国によって異なり、西洋ではローマ神話の神々や惑星の名前に基づいた呼称が使われています。たとえば、英語の「Monday」は月(Moon)、「Sunday」は太陽(Sun)に由来し、「Saturday」は土星(Saturn)を意味します。これらは日本の「月火水木金土日」と対応していますが、文化や宗教、歴史的背景によって並びや呼び方に違いが見られるのです。

また、週の始まりや曜日の並び方が違うことで、国際的なビジネスや旅行の際にカレンダーの見方に戸惑うこともあります。このような違いを知ることで、曜日の並びが単なる習慣以上に深い歴史や文化的な意味を持つことがわかります。

まとめ

「月火水木金土日」という曜日の並びは、古代中国の七曜思想や天文学、西洋からの影響、そして日本独自の文化的背景が複雑に絡み合って成立したものです。月曜日から始まり日曜日で終わる順序は、古代の天体観測や暦法、宗教観などによって形作られてきました。また、世界には週の始まりや曜日の並び方が異なる国や地域も多く存在し、それぞれの社会や文化の在り方が反映されています。

普段何気なく使っている曜日の並びですが、その背後には長い歴史やさまざまな思想、国際的な違いが隠されています。こうした背景を知ることで、私たちの日常に新たな視点が加わるでしょう。

市民の声