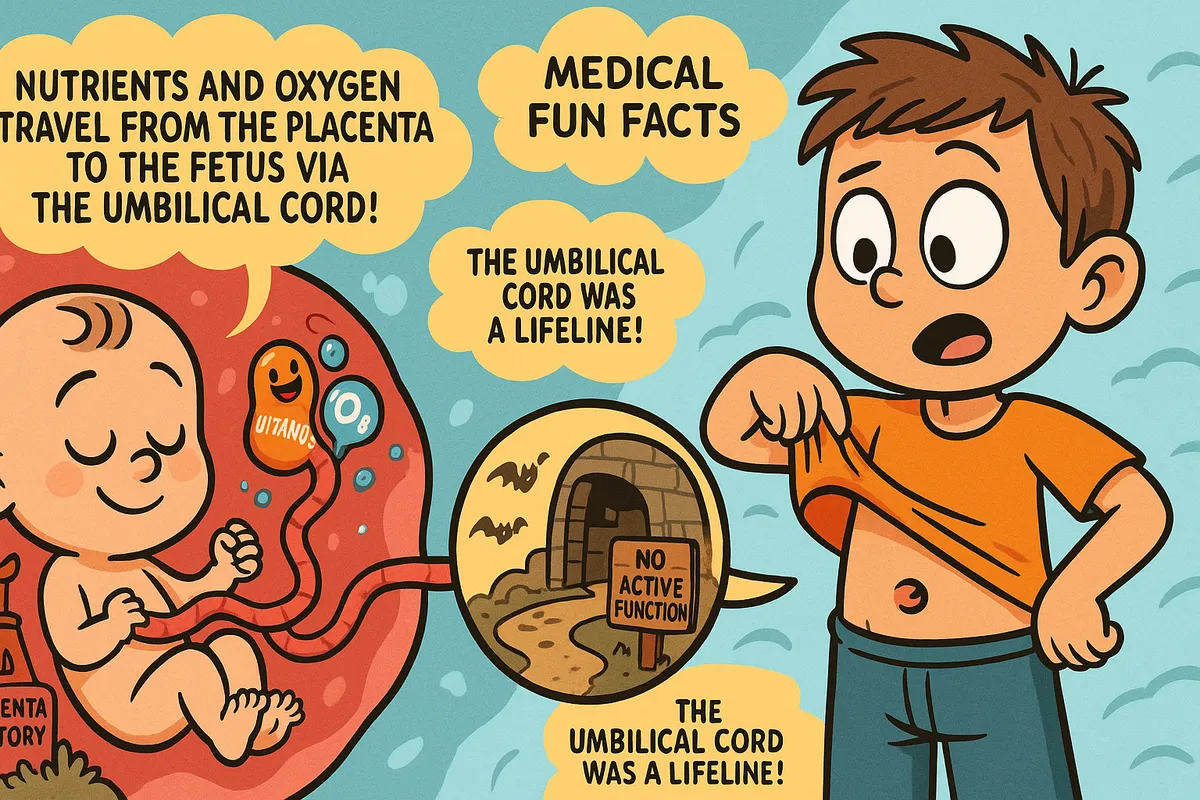

人間は母体内でどのように成長するのか、その過程には多くの神秘が含まれています。その中でも特に興味深いのが、「臍の緒(へそのお)」を通じて胎児が栄養を取り込む仕組みです。妊娠中、胎児は自らの消化器官を用いることなく、母体から必要な栄養や酸素を効率的に受け取っています。これは生命の維持と成長にとって不可欠なプロセスです。

一方で、出産後に残る「へそ」は、臍の緒の名残として存在しますが、成長後の私たちにとってその機能は大きく変化します。中には「へそから栄養を摂れるのではないか」といった疑問や俗説も存在しますが、果たしてそれは医学的に正しいのでしょうか。

この記事では、臍の緒の基本的な構造や役割、胎児がどのように栄養を得ているのか、そして生後のへそにはどのような機能が残るのかを医学的な観点からわかりやすく解説します。

臍の緒とは何か:構造と機能の基礎知識

臍の緒(へそのお)は、胎児と胎盤をつなぐ管状の組織で、正式には「臍帯(さいたい)」と呼ばれます。この臍帯は、胎児の発育と生命維持に不可欠な役割を果たす器官のひとつです。臍帯の主な構成要素は、1本の臍静脈と2本の臍動脈、そしてこれらを包み保護するワルトン膠質と呼ばれるゼラチン状の結合組織です。

臍静脈は胎盤から胎児へ酸素や栄養素を運び、臍動脈は胎児の体内から老廃物や二酸化炭素を胎盤へと戻す役割を担っています。このように、臍の緒は単なる物理的な連結器官ではなく、母体と胎児の間で物質交換を行う重要な輸送路となっています。

臍帯は胎児の成長に合わせて長さを伸ばし、生まれる頃にはおおよそ50〜60センチメートルほどに達します。この長さと柔軟性により、胎児が母体内で自由に動くことが可能になります。さらに、ワルトン膠質によって臍帯はある程度の衝撃から保護され、血管が圧迫されるのを防いでいます。

胎児が栄養を取り込める仕組み:胎盤と臍帯の役割

胎児が母体から栄養や酸素を取り込むためには、臍の緒だけではなく、もうひとつの重要な器官である「胎盤(たいばん)」の存在が不可欠です。胎盤は、妊娠が進む過程で子宮内に形成される円盤状の臓器で、母体と胎児の物質交換を担う中心的な構造です。

胎盤には母体の血管と胎児側の血管が近接して配置されており、直接混ざり合うことはないものの、非常に薄い膜を隔ててさまざまな物質の交換が行われます。酸素やグルコース、アミノ酸、ビタミン、ミネラルといった栄養素は、母体側の血流から胎盤を通じて臍静脈に入り、そこから胎児へと送られます。

同時に、胎児が体内で生じた二酸化炭素や老廃物は臍動脈を通じて胎盤へ戻り、母体の循環系によって処理されます。このように、胎盤と臍帯は一体となって、母体と胎児間のガス交換や栄養供給、老廃物の排出といった生命維持活動を支えているのです。

また、胎盤は物質の選択的な透過性を持ち、有害な物質の一部を遮断する役割も担っていますが、すべての毒性物質を防げるわけではありません。そのため、妊娠中の母体の健康状態や栄養摂取が胎児に与える影響は非常に大きいといえます。

この精緻なシステムこそが、胎児が自力で食物を摂取できない段階においても、正常に成長・発育できる根拠なのです。

生まれた後のへそ:臍の緒の断端と身体の変化

出産時、胎児と胎盤をつなぐ臍の緒は切断され、残った臍帯の一部は新生児の体に付着したままとなります。この部分は「臍帯残端」と呼ばれ、生後1~2週間ほどで自然に乾燥・脱落し、その痕跡として「へそ(臍)」が形成されます。

このへそには、胎児期にあった臍帯の機能はすでに失われており、栄養や酸素を取り込む役割は一切存在しません。臍の緒を構成していた血管も、出生後は体内で閉鎖され、機能的には使用されなくなります。具体的には、臍静脈は「肝円索(かんえんさく)」という結合組織に、臍動脈は「内側臍ヒダ」という構造に変化し、人体の中で痕跡的に残りますが、いずれも循環機能を持ちません。

また、へその構造自体は皮膚と瘢痕組織によって形成されており、体内と直接つながる開口部ではありません。そのため、外部から栄養や薬剤をへそを通して吸収することは不可能です。

一部では「へそから栄養が吸収できる」という誤解が広まることもありますが、これは臨床的にも解剖学的にも誤った情報です。へそはあくまで胎児期の臍帯の名残であり、生理的には閉じた構造となっています。

成長後のへそに栄養吸収機能はあるのか?

生まれた後のへそに栄養吸収の機能が残っているのではないか、という疑問は根強く存在します。しかしながら、医学的観点からはっきりと否定されます。へそは臍帯の断端が瘢痕化してできたものであり、体内の循環系や消化器系と直接つながっていないため、栄養素を吸収する構造も機能も持ち合わせていません。

皮膚を通じて特定の薬剤が吸収される経皮吸収という現象は存在しますが、へそは皮膚の中でも特に厚い瘢痕組織で構成されているため、他の部位に比べて吸収効率が良いわけではありません。実際、医学的に承認された経皮薬は、上腕部や背部、腹部などに貼付するよう設計されており、へそを使用する治療法は存在しません。

また、「へそにオイルを塗ると全身に効果がある」といった主張も一部では見受けられますが、これらの多くは民間療法や未検証の代替医療に基づくものであり、科学的根拠には乏しいのが現実です。体内に物質を取り込むには、消化器官、呼吸器官、もしくは血管系などを経由する必要があり、へそから栄養を摂取することは不可能とされています。

へそを通じた治療法や俗説の真偽

へそに関する俗説や民間療法は数多く存在します。その中には「へそにオイルを塗ると内臓の調子が整う」「へそからデトックスできる」といった主張も見られますが、これらには科学的根拠がないものが大半です。

たとえば、アーユルヴェーダや一部の東洋医学では、へそを「身体の中心」として重視し、へそに薬草オイルを塗布することで健康促進を図る療法が伝統的に行われています。確かにこれらの療法は長い歴史を持ち、一部の人々に支持されていますが、現代医学の観点から見ると、へそを通じて薬効成分が全身に作用するというメカニズムは解明されていません。

また、「へそから直接栄養や薬を体内に取り込める」といった解釈は、解剖学的に明らかに誤りです。へそは胎児期の臍帯が瘢痕化した跡にすぎず、内部に臓器が通じているわけではないため、何かを吸収・輸送する機能は存在しません。

ただし、へその周囲は皮膚が薄く神経終末が多いため、マッサージやオイルの使用によってリラックス効果を得る可能性はあります。これはあくまで感覚的な作用であり、栄養吸収とは無関係です。

したがって、へそを用いた健康法や治療法に関しては、医療的効果を期待するのではなく、補助的なケアの一環として取り入れるべきです。科学的な視点を持ち、情報の真偽を見極めることが重要です。

まとめ:臍の緒とへその本当の役割を理解しよう

臍の緒は、胎児が母体から栄養や酸素を受け取り、老廃物を排出するための重要な生命維持装置です。胎盤と連携して機能することで、胎児は消化器や呼吸器が未発達な状態でも健やかに成長できます。臍帯は出生とともにその役割を終え、断端は自然に脱落して「へそ」として体に痕跡を残します。

しかし、生まれた後のへそには、臍の緒が担っていたような栄養吸収機能は一切存在しません。へそはあくまでも瘢痕組織であり、消化吸収や循環の経路とはつながっていないため、食物や薬剤を取り込むことは不可能です。

近年はへそにまつわる民間療法や俗説も数多く見られますが、医学的・解剖学的には多くが誤解に基づいたものです。へそを通じた治療法を取り入れる場合には、科学的根拠の有無をしっかりと見極める必要があります。

正しい知識を持つことは、健康を守るうえでの第一歩です。臍の緒とへその違いを理解し、信頼できる情報に基づいた判断を行うことが大切です。

市民の声