現代社会ではスマートフォンやパソコンの使用が日常化し、多くの人が視力の低下に悩まされています。「最近、遠くの文字が見えにくい」「目が疲れやすくなった」と感じる方も多いのではないでしょうか。視力の低下は一度始まると元に戻らないというイメージがあるかもしれませんが、原因を理解し適切な対策を講じることで、その進行を抑えたり、視機能を改善することも可能です。

本記事では、視力が低下する原因を医学的な視点から解説し、視力を保つ・高めるために実践できる方法や、医学的な矯正手段についても詳しく紹介します。日常生活で目を守るための具体的な習慣も取り上げますので、視力に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

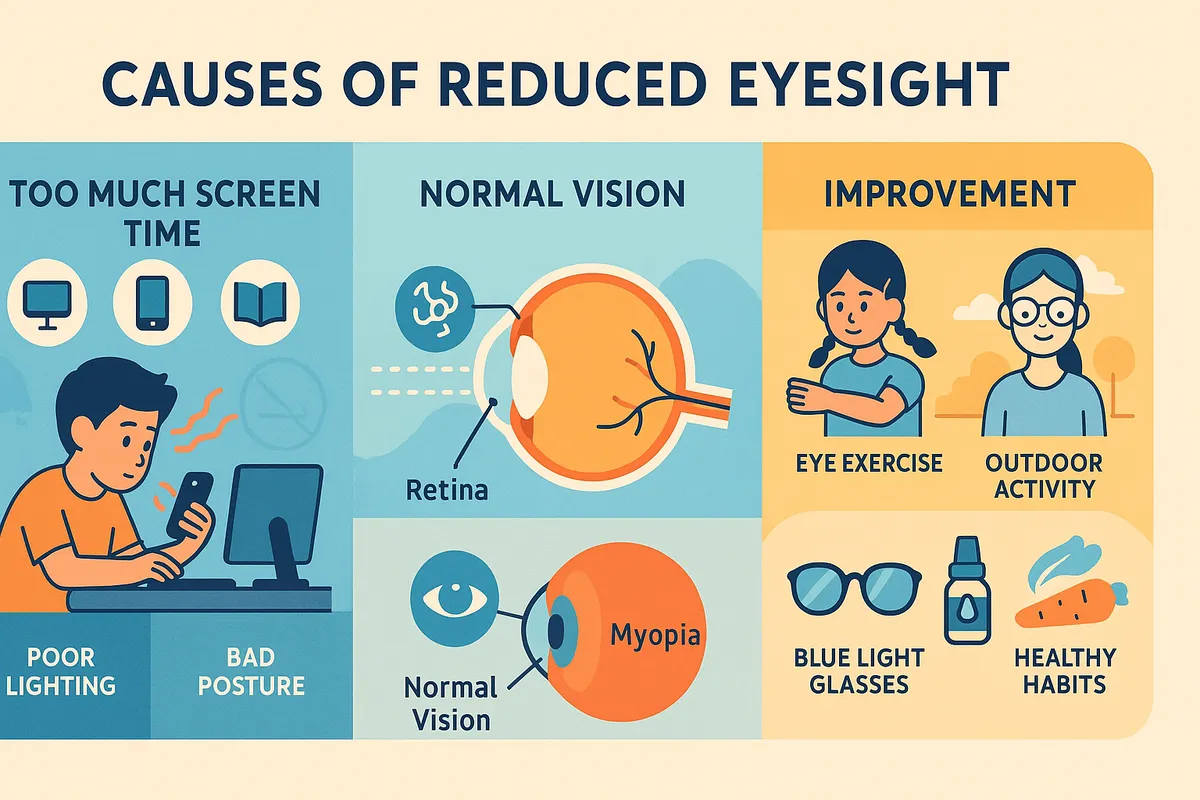

視力が下がる主な原因とは?

視力が低下する背景には、さまざまな要因が関与しています。ここでは主に3つの代表的な原因について解説します。

まず挙げられるのが「屈折異常」です。これは、目に入った光が網膜上で正しく焦点を結ばない状態を指し、近視・遠視・乱視が該当します。特に近視は、長時間の近距離作業や屋外での活動不足により若年層でも増加傾向にあります。

次に、「目の酷使」が視力低下の大きな原因となります。スマートフォンやパソコンの画面を長時間見続けることで、目のピント調整機能が過剰に働き、やがてその機能が疲弊します。これにより、一時的または慢性的に視力が低下することがあります。

さらに、「加齢や病気の影響」も見逃せません。加齢に伴う水晶体の硬化や、白内障・緑内障などの疾患は、視力の質を大きく左右します。糖尿病性網膜症など、全身疾患による視機能障害も視力低下の一因となります。

生活習慣と視力低下の関係

日常の生活習慣は、視力の健康に深く関わっています。些細に見える習慣でも、長期的に見ると視機能に大きな影響を及ぼす可能性があります。

まず注目すべきは「長時間の近距離作業」です。デスクワークやスマートフォンの利用など、近くの対象に目を集中させる作業が続くと、毛様体筋という目の筋肉が緊張しっぱなしになり、ピント調整機能が低下します。この状態が続くと、特に若年層であっても視力が急速に低下することがあります。

次に「睡眠不足」も視力低下に影響します。目は日中酷使される器官であり、睡眠中に回復を行います。十分な睡眠が取れないと、目の疲労が蓄積し、視覚情報処理能力やピント調整機能の低下を招きます。

さらに「食生活の乱れ」も見逃せない要素です。ビタミンA、ルテイン、オメガ3脂肪酸など、視機能に関わる栄養素が不足すると、目の健康を保つ力が弱まります。特に偏った食事やインスタント食品中心の生活では、視力の維持に必要な栄養素が不足しやすくなります。

視力を回復・改善する方法

視力を完全に元通りに戻すことは難しい場合もありますが、日常的な工夫やトレーニングによって、目の機能を改善し、視力の低下を抑えることは可能です。ここでは、視力改善に効果が期待できる具体的な方法を紹介します。

まず実践しやすいのが「目のストレッチや遠近トレーニング」です。遠くと近くを交互に見る運動や、目の周囲の筋肉をほぐすマッサージは、ピント調整機能を活性化させる効果があります。特に長時間のデスクワークの合間に取り入れることで、目の疲労を軽減できます。

次に重要なのが「ブルーライト対策と視環境の見直し」です。ブルーライトは網膜へのダメージや体内リズムの乱れを引き起こす可能性があります。ブルーライトカット眼鏡や、画面の輝度・色温度の調整など、物理的な対策が有効です。また、照明の明るさや作業距離、画面の角度といった作業環境の改善も、目への負担軽減に寄与します。

加えて、「視力回復に効果的な食生活」も意識したいポイントです。特にルテインやゼアキサンチンを含む緑黄色野菜、ビタミンAを豊富に含むレバーやうなぎ、抗酸化作用のあるアントシアニンを含むブルーベリーなどの食品が、視神経や網膜の健康維持に役立ちます。

医学的に有効な視力矯正手段

生活習慣の見直しやトレーニングでは改善が難しい場合、医学的な視力矯正が有効な手段となります。ここでは主な視力矯正方法について、その特徴と適応について解説します。

まず最も一般的なのが「メガネ・コンタクトレンズ」による矯正です。これらは屈折異常(近視・遠視・乱視)を補正するために使用され、安全性が高く、幅広い年齢層に利用されています。コンタクトレンズには、ソフト・ハード・乱視用・遠近両用など多様なタイプがあり、ライフスタイルに合わせて選ぶことが可能です。

次に近年注目されているのが「オルソケラトロジー(ナイトレンズ)」です。これは就寝中に特殊なハードコンタクトを装着することで角膜の形状を一時的に変え、日中は裸眼で過ごせるようにする近視矯正法です。特に軽度から中程度の近視の人に有効とされ、子どもの近視進行抑制にも期待されています。

さらに視力矯正手術として「レーシック(LASIK)」が広く知られています。レーザーによって角膜を削り、屈折異常を根本的に修正する手法で、メガネやコンタクトを不要にすることが可能です。ただし、角膜の厚さや目の状態によって適応できないケースもあるため、事前の精密検査が必須です。

他にも、角膜内リングやICL(眼内コンタクトレンズ)といった、より高度な手術選択肢も存在します。いずれの方法も、リスクや効果を正しく理解し、眼科専門医と相談の上で適切な手段を選ぶことが重要です。

視力低下を防ぐ日常の習慣

視力を守るためには、医学的な矯正や食生活の見直しに加え、日々の習慣を整えることが非常に重要です。目に優しい生活習慣を意識することで、視力低下の予防と、長期的な視機能の維持が可能になります。

まず基本となるのが「定期的な休憩の取り方」です。パソコンやスマートフォンを使用する際には、1時間に1回は10分程度の休憩を取り、遠くの景色を見るなどして目の筋肉をリラックスさせることが推奨されます。「20-20-20ルール(20分作業したら20フィート先を20秒見る)」を実践することで、目の疲れを軽減できます。

次に「作業環境の整備」も欠かせません。照明が暗すぎる、または明るすぎる環境での作業は目に負担をかけます。自然光を取り入れつつ、適切なデスクライトを使用することが望ましいでしょう。また、画面との距離を40cm以上保ち、目線がやや下になるようにディスプレイを配置することも効果的です。

さらに、「定期的な眼科検診」を受けることも、視力低下の早期発見・対処には不可欠です。特に40歳を過ぎると加齢に伴う眼疾患のリスクが高まるため、年に1回は専門医による診察を受ける習慣を持ちたいところです。

また、子どもの視力を守るためには、外遊びの時間を増やすことが有効とされています。屋外での活動は近視の進行を抑える効果があるとされ、ゲームやスマートフォンの使用時間を制限することも大切です。

日常生活の中に目をいたわる行動を取り入れることで、視力の低下を予防し、健やかな目を長く保つことが可能になります。

まとめ:視力の低下は予防と改善が可能

視力の低下は、現代社会において多くの人が抱える問題ですが、その原因や進行には明確なメカニズムがあり、適切な対策を講じることで予防や改善が可能です。屈折異常や目の酷使、加齢や病気といった要因を正しく理解し、生活習慣を見直すことが、視力の維持には欠かせません。

日常生活の中では、目に負担をかけない作業環境の整備や、定期的な休憩、バランスのとれた食生活、適度な目のトレーニングが効果的です。加えて、必要に応じてメガネやコンタクト、矯正手術といった医学的なサポートを受けることも視野に入れるべきでしょう。

視力は一度失ってしまうと完全には戻らないケースも多いため、早期の対処と予防が重要です。目の健康を守る意識を持ち、継続的なケアを心がけることで、年齢を重ねても快適な視界を維持することができます。今こそ、自分の目と向き合い、大切にする生活を始めてみてはいかがでしょうか。

市民の声