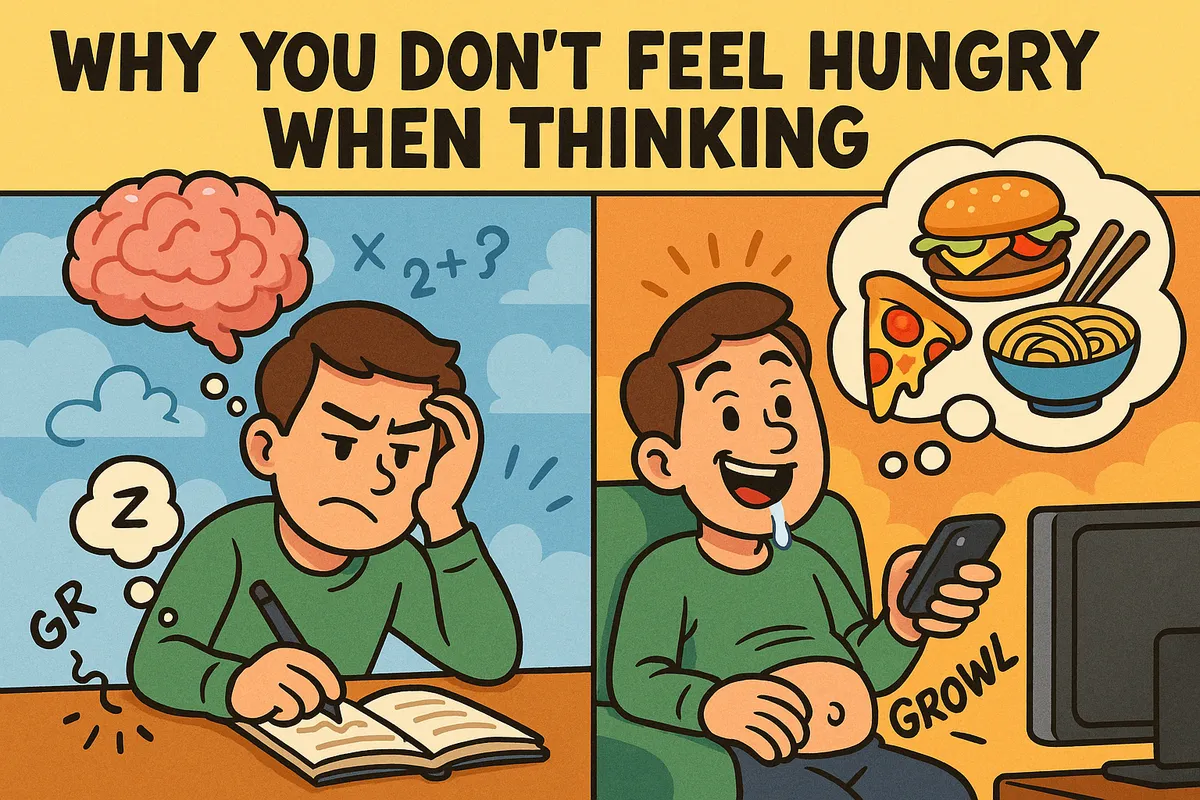

「気づいたら昼ごはんを食べ損ねていた」「ずっと考え事をしていて、お腹が空いていることすら忘れていた」——こうした経験を持つ方は少なくないでしょう。実際、人間は何かに強く集中しているとき、空腹感をあまり感じなくなることがあります。

では、なぜ私たちは考え事をしていると空腹を感じにくくなるのでしょうか?この記事では、脳やホルモン、心理的メカニズムを通じて、その理由をわかりやすく解説していきます。

考え事をしているときに空腹を感じにくいのはなぜか?

私たちが考え事や作業に没頭しているとき、空腹を感じにくくなるのは決して偶然ではありません。この現象は、脳の注意や意識の働きが食欲に影響を及ぼしていることに起因します。特に仕事や勉強などで強い集中状態に入ると、脳はそのタスクの処理にリソースを集中させ、他の身体的欲求に対する感度が一時的に低下するのです。

たとえば、締め切り直前の作業や緊急対応に追われているとき、食事をとるのを忘れていたという経験はないでしょうか。このような状況では、空腹という身体からのサインがあっても、それに意識が向かないため、あたかも「お腹が減っていない」ように感じるのです。

このような現象は、脳が優先順位をつけて刺激に反応していることの現れでもあります。生命維持に直結する緊急度の低い空腹感よりも、差し迫った課題や問題の解決が優先されるのです。

集中状態が脳の空腹感に影響を与える仕組み

人間の空腹感は、脳の視床下部にある摂食中枢と満腹中枢によってコントロールされています。これらの中枢は、血糖値やホルモンの変化、胃の状態などから情報を受け取り、「お腹が空いた」「満腹だ」といった感覚を生み出します。

しかし、集中状態にあるとき、脳はその処理に必要なリソースを前頭前野などの高次認知機能に優先的に割り当てます。このとき、視床下部からの空腹信号が意識に上る優先度は相対的に下がり、結果として空腹感が薄れて感じられるのです。

さらに、集中中は「ノルアドレナリン」や「ドーパミン」といった神経伝達物質の分泌も活発になります。これらは覚醒レベルを高める働きを持ち、注意力を維持する助けとなる反面、生理的欲求に対する感度を鈍らせる作用もあります。

また、脳が活動する際には多くのエネルギーを消費しますが、このときに軽度の血糖低下が起きても、集中しているとその変化を自覚しにくいという特徴があります。結果として、実際にはエネルギーが不足し始めているにもかかわらず、「お腹が減っていない」と錯覚することがあるのです。

ストレスや不安が食欲を抑える理由

考え事をしているときには、ただ集中しているだけでなく、悩みや不安を伴っていることも少なくありません。こうした精神的ストレスが食欲に影響を与えることは、医学的にも知られています。

ストレスを感じたとき、体内では「コルチゾール」や「アドレナリン」といったストレスホルモンが分泌されます。これらのホルモンは、いわゆる「闘争・逃走反応(fight or flight)」を引き起こし、身体を外的な危機に備えた状態へと導きます。心拍数や血圧の上昇、筋肉への血流の集中などがその例ですが、この状態では消化器系の働きは一時的に抑えられ、食欲も減退します。

また、心理的ストレスが長引くと、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れやすくなり、空腹を感じる仕組みにも影響が出ます。とくに強い不安感を抱いているときは、食べ物のことを考える余裕がなくなり、結果として食欲が著しく低下することがあります。

一方で、ストレスによって過食に走る人もいますが、それは一種の「情動的な食欲」であり、今回のように思考に没頭して食べることを忘れるケースとはメカニズムが異なります。

注意資源と食欲の関係性

人間の脳には「注意資源(attentional resources)」と呼ばれる、限られた認知的エネルギーがあります。この注意資源は、同時に処理できる情報の量や質を制御する役割を果たしています。考え事に深く没頭しているときは、この注意資源の多くが思考活動に使われるため、他の感覚や欲求への感度が低下します。

たとえば、難解な課題に取り組んでいるときや、感情的な葛藤について考えているとき、私たちは自分の身体の状態に対して無頓着になりがちです。この状態では、たとえ胃が空腹を訴えていたとしても、それを「感じ取る」余裕がなくなるのです。

また、空腹感というものは生理的な刺激だけでなく、それを「意識化」するプロセスを経て初めて自覚されます。しかし、注意が別の対象に向かっていると、その意識化のプロセス自体が阻害され、結果として「空腹を感じない」という現象が起こるのです。

この理論は、感覚遮断やマルチタスクの研究でも支持されており、人間の意識は同時に複数の内的・外的刺激を完全には扱えないことがわかっています。したがって、深い思考に集中している間は、空腹を含む身体的な感覚が後回しになるのは自然な現象だといえます。

長時間の思考が体に与える影響

考え事に没頭しすぎて空腹を感じない状態が続くと、身体にはさまざまな影響が現れます。まず注意すべきなのは、食事を抜くことによって血糖値が下がり、脳へのエネルギー供給が不足することです。脳は全体のエネルギー消費の約20%を占めており、特に集中状態ではその消費量が増加します。そのため、エネルギー補給がなされない状態で長時間思考を続けると、注意力や判断力が低下しやすくなります。

また、空腹を感じていないとはいえ、体内では確実にエネルギーを消耗しています。これは、たとえ運動をしていなくても、精神活動によって交感神経が刺激され、カロリーが消費されるからです。そのため、思考に没頭しているだけで身体は意外と疲弊している場合があります。

さらに、食事を抜くことで胃酸の分泌が続き、空腹時に胃にダメージを与える「空腹時胃痛」や「胃もたれ」の原因にもなりかねません。知らず知らずのうちに消化器官に負担をかけている可能性があるのです。

加えて、栄養が不足した状態が慢性化すると、免疫力の低下やホルモンバランスの乱れにもつながります。たとえ「お腹が空いていない」と感じていたとしても、体は確実に栄養を必要としているという事実を見逃してはいけません。

考え事に夢中でも健康を保つための対策

考え事に没頭して食事を忘れることがあるのは自然な現象ですが、健康を損なわないためには意識的な対策が欠かせません。以下に、思考に集中しつつも身体のケアを怠らないための実践的な工夫を紹介します。

まず効果的なのは、リマインダーの活用です。スマートフォンやPCのアラーム、スケジュールアプリなどを使って、食事や休憩の時間をあらかじめ設定しておくことで、無意識のうちに空腹を無視するリスクを防げます。一定時間ごとに通知を設定するだけでも、食事のタイミングを意識しやすくなります。

次に大切なのが、手軽に摂取できる栄養補給手段の準備です。栄養バランスを考えたナッツ類やプロテインバー、果物などをデスクの近くに常備しておくことで、思考を妨げずに素早くエネルギーを補充することが可能です。

また、マインドフルネス(気づきの瞑想)の習慣を取り入れるのも有効です。これは、現在の自分の身体感覚や感情に意識を向ける練習で、空腹や疲労といった身体からのサインを見逃さないための感度を高めてくれます。短時間でも定期的に取り入れることで、過集中による不調を防ぐ助けになります。

加えて、食事そのものの質にも配慮することが重要です。時間がなくても、糖質ばかりに偏らず、たんぱく質やビタミンを含む食品を選ぶよう意識すると、脳のパフォーマンス維持にも効果的です。

まとめ

考え事をしているときに空腹を感じにくくなるのは、脳の集中状態によって注意資源が限定され、生理的欲求への感度が低下することに起因しています。さらに、ストレスや不安といった心理的要因も食欲を抑える方向に働きます。空腹を感じないからといって体がエネルギーを必要としていないわけではなく、見過ごされた空腹感は集中力の低下や体調不良につながる恐れがあります。

そのため、思考に没頭する場面でも、意識的に食事のタイミングを確保し、栄養補給を怠らないことが大切です。リマインダーやマインドフルネスの活用、栄養バランスの取れたスナックの常備など、日常の中で取り入れやすい工夫によって、健康と集中力を両立することが可能になります。

市民の声