私たちの生活に欠かせない家電のひとつである電子レンジ。冷めたご飯を手軽に温めたり、冷凍食品を素早く解凍したりと、便利さに慣れてしまうとその存在は当たり前のように感じられます。しかし、ふとした瞬間に「なぜ電子レンジはボタン一つで食べ物を温められるのだろう?」と疑問に思ったことはないでしょうか。

本記事では、電子レンジの基本的な仕組みから、食べ物を温める原理である「マイクロ波」の正体、さらには温まりにくい食品の理由や安全な使い方まで、科学的な視点からわかりやすく解説します。電子レンジの原理を知れば、より賢く、安全に活用できるようになるはずです。

電子レンジの仕組みとは?基本構造を解説

電子レンジは、食材を内部から効率的に加熱するために設計された家電製品です。その構造は一見シンプルに見えますが、内部にはいくつかの重要な部品が組み込まれており、それぞれが加熱の役割を担っています。

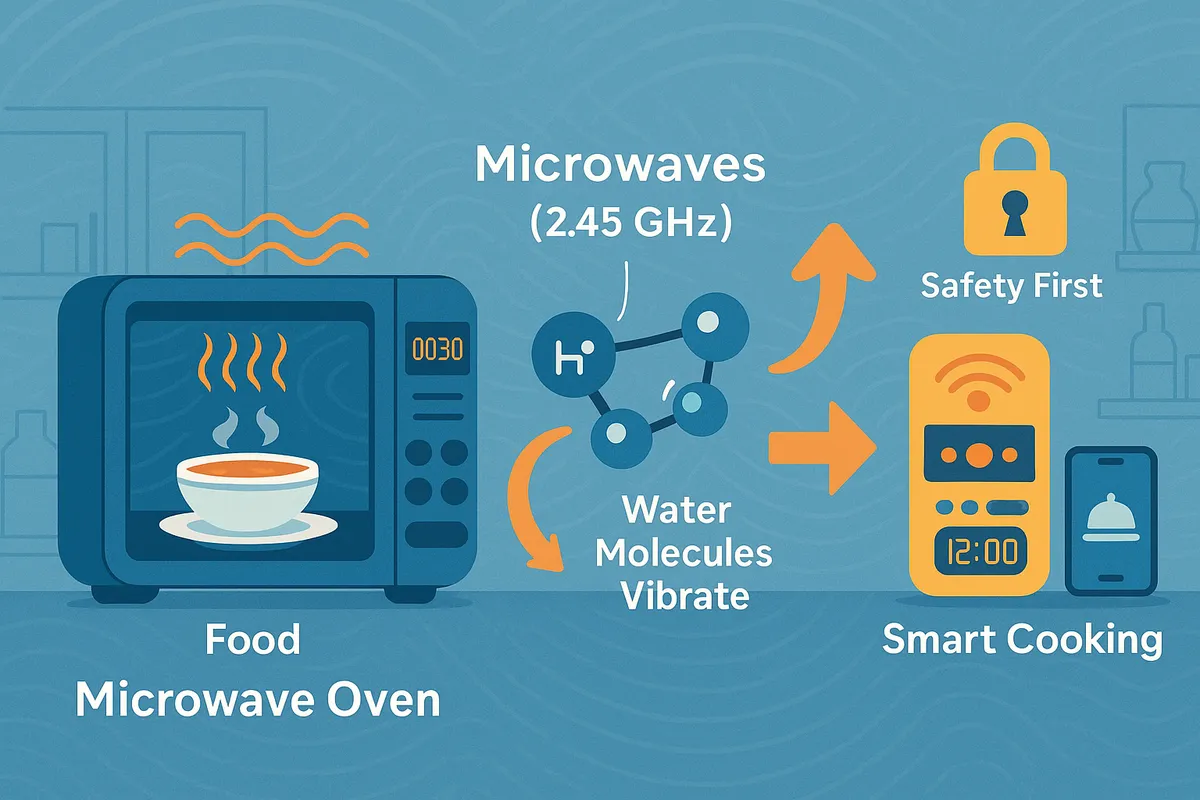

最も中核となる部品が「マグネトロン」です。マグネトロンは、電磁波の一種であるマイクロ波を発生させる装置であり、このマイクロ波こそが食べ物を加熱するエネルギー源となります。電源を入れるとマグネトロンが作動し、波長約12センチメートル(周波数2.45GHz)のマイクロ波が電子レンジ内部に放出されます。

このマイクロ波は、「導波管」と呼ばれる金属製の通路を通じて庫内に伝えられ、「ターンテーブル」もしくは「反射板」によって食材全体にまんべんなく届くように設計されています。扉の内側には金属メッシュがあり、マイクロ波が外に漏れないよう安全にも配慮されています。

電子レンジは、マグネトロンを中心に、電源装置、波を導く導波管、食品の位置を調整するターンテーブルなど、複数の部品が連携して動作することで、わずか数分で食材を温めることが可能になります。

マイクロ波が食べ物を温める仕組み

電子レンジが食べ物を温める仕組みの中心にあるのが「マイクロ波」という電磁波です。このマイクロ波は、特定の周波数で水分子に強く作用するという性質を持っています。電子レンジでは、主に2.45GHzの周波数が使用されていますが、これは水分子の動きを最も活発にできる周波数帯の一つです。

食材の多くには水分が含まれており、マイクロ波が照射されると、この水分子が急激に振動し始めます。具体的には、マイクロ波の電場がプラスとマイナスの極性を交互に変えることで、水分子がその変化に追従して激しく回転するのです。この運動エネルギーが分子間の摩擦熱となって、食材全体に熱が伝わっていきます。

この加熱方式の特長は、外部から熱を加えるのではなく、食材内部の分子を直接動かして熱を生み出す点にあります。そのため、電子レンジ加熱は「内側から温まる」と表現されることが多いのです。

ただし、実際には食材の表面にもマイクロ波は作用しており、加熱の中心が常に内側というわけではありません。食品の構造や水分分布によって、熱の伝わり方には差が生じます。

なぜ電子レンジは内側から温まると言われるのか?

電子レンジの加熱について「内側から温まる」とよく言われますが、これは従来の加熱方法と比較した際の特徴を表現した言い方です。通常のオーブンやフライパンでは、熱源が外部にあるため、まず表面が加熱され、そこから徐々に内部へと熱が伝わっていきます。一方、電子レンジではマイクロ波が食材全体に一斉に浸透し、水分子を振動させることで内部にも直接熱が生まれます。

この現象は特に、水分が比較的均一に含まれている食品や、密度の低い食品において顕著です。食材の中心部にまでマイクロ波が到達し、そこで分子運動が活発になるため、「中から加熱されている」と感じられるのです。

しかし実際には、マイクロ波は食品の奥深くまでは完全には届きません。水分や塩分の多い部分がマイクロ波を吸収しやすく、表層での加熱が先行することもあります。また、食品の形状や配置によっては加熱ムラが起きやすく、一部が熱くなりすぎる一方で、他の部分は冷たいまま残ることもあります。

つまり、「内側から温まる」という表現は一部正確であるものの、すべての食品や状況に当てはまるわけではありません。電子レンジ加熱の実態は、マイクロ波の作用範囲と食品の性質によって大きく左右されるのです。

電子レンジで温まりにくい食品の理由

電子レンジは便利な加熱機器ですが、すべての食品を均等に温められるわけではありません。実際に使ってみると、「一部だけ熱くなって他は冷たい」「中心だけ温まらない」などの現象が起きることがあります。これには、いくつかの科学的な理由があります。

まず第一に、水分量の違いです。マイクロ波は主に水分子に作用して熱を生み出すため、水分の少ない食品や乾燥した部分は加熱効率が悪くなります。逆に、水分が多い部分は早く温まりやすく、加熱ムラが生じやすいのです。

次に、食品の形状や大きさも重要です。厚みがある食材や不均一な形のものは、マイクロ波が全体に均等に行き渡りにくくなり、部分的な加熱不足が発生します。また、電子レンジのマイクロ波はある程度の深さまでしか届かないため、特に中央部分が温まりにくくなる傾向があります。

さらに、食品の配置や重なり方も加熱に影響します。重ねたまま温めると下の層にマイクロ波が届きにくくなるため、加熱ムラが顕著になります。これを防ぐためには、できるだけ平らに並べ、回転皿やターンテーブルを活用して加熱を均一化させる工夫が必要です。

最後に、加熱中の蒸気の逃げ道がない場合、熱がこもって一部だけが異常に熱くなる「ホットスポット」も発生します。これを防ぐには、ラップや蓋をゆるめにかけるなど、蒸気が適度に逃げる工夫も効果的です。

安全に使うための注意点と正しい使い方

電子レンジは便利な家電ですが、使い方を誤ると事故や故障につながる恐れがあります。ここでは、電子レンジを安全に、そして正しく使うために知っておくべき基本的なポイントを紹介します。

まず最も重要なのは、「金属製の容器やアルミホイルは絶対に使用しない」ということです。金属はマイクロ波を反射する性質があり、電子レンジ内部でスパークを発生させて発火の危険があります。誤って金属製の器やフォークなどを入れると、故障や火災の原因になります。

次に注意すべきは「密閉された容器の使用」です。加熱によって内部の蒸気圧が急上昇し、爆発的にフタが飛んだり容器が破損することがあります。ラップをかける場合でも、隙間をあけて蒸気を逃す工夫が必要です。

また、「ゆで卵を殻付きで加熱する」ことも非常に危険です。内部の圧力が高まり、突然破裂するリスクがあるため、殻をむいた状態でも加熱前に小さな穴を開けるなどの対処が求められます。

さらに、長時間加熱し続けると食品の水分が完全に蒸発し、炭化して発煙・発火することがあります。少量の食品を加熱する際は、特に時間を短めに設定することが大切です。

安全に使うためには、以下のような基本を守ることがポイントです:

- 金属製の器具やアルミ箔を使用しない

- 密閉容器の使用を避けるか、蒸気の逃げ道を作る

- 卵など破裂の危険がある食材には注意する

- 加熱時間を守り、様子を見ながら使用する

- 使用後は庫内の清掃をして、汚れが加熱に影響しないように保つ

これらの基本ルールを守ることで、電子レンジをより安全かつ長く使い続けることができます。

まとめ:電子レンジ加熱の原理を知って賢く使おう

電子レンジは、マイクロ波という特殊な電磁波を利用して食材内部の水分子を振動させ、摩擦熱を生み出すことで加熱を実現しています。この原理により、従来の加熱方法とは異なり、内側からも熱が発生しやすく、短時間で効率的に調理や温めが可能になります。

ただし、食品の形状や水分量によっては加熱ムラが起こることがあり、安全性にも注意が必要です。金属の使用禁止や密閉容器の扱いなど、基本的なルールを守ることが、電子レンジを安全に長く使うためのポイントです。

加熱の仕組みを正しく理解すれば、日々の調理や食品の温めもより快適で安心なものになります。便利な機能を最大限に活かすためにも、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。

市民の声