「18禁」という言葉は、耳にしただけでなにか背徳的な響きを伴う。しかし、その「18歳未満禁止」という線引きは、どれほど明確で、どれほど妥当なのだろうか。ある作品は性描写があるから18禁、あるゲームは暴力的だから18禁。だがその一方で、もっと過激な内容が全年齢対象で流通していたりすることもある。

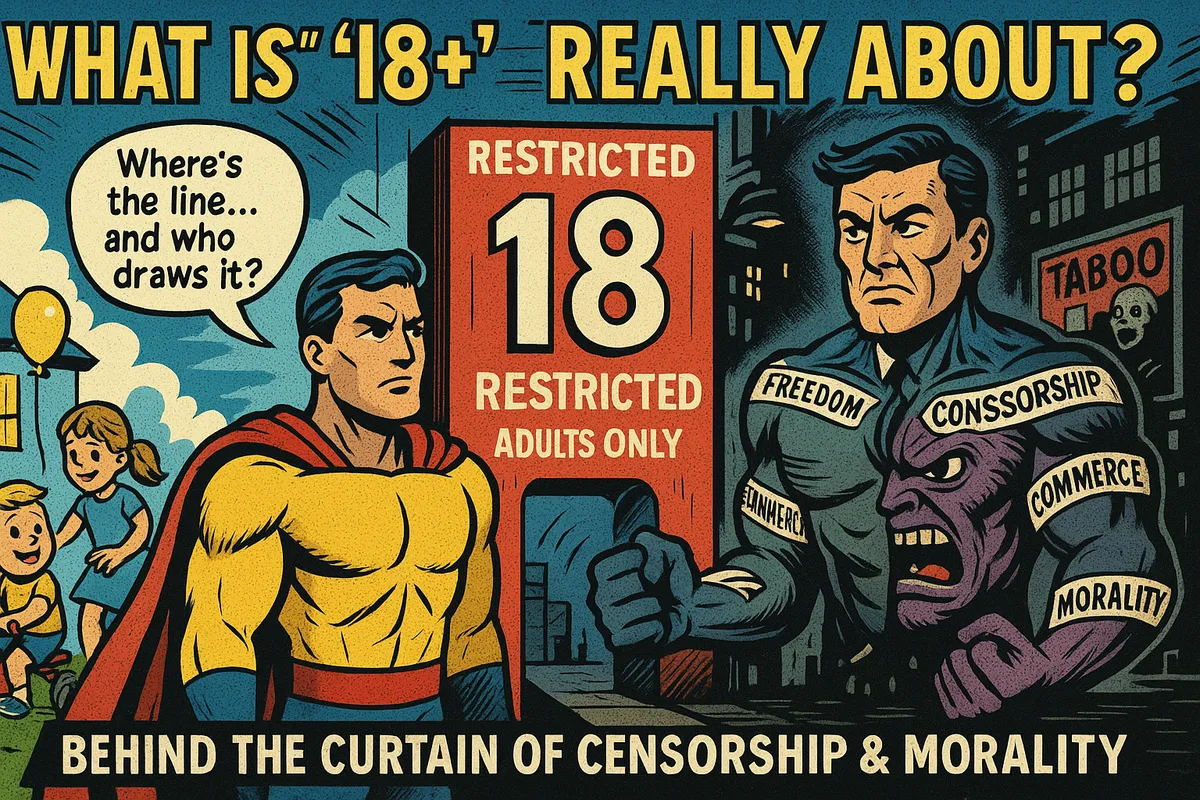

そう、「18禁」の境界線は意外とあいまいなのだ。本記事では、この「18禁」というラベルの意味と、その背後にある社会的、文化的矛盾に切り込みながら、私たちが何をもって“大人向け”と判断しているのかを問い直していく。

そもそも「18禁」とは何か?

「18禁」、すなわち「18歳未満禁止」。このラベルは一見すると非常に明快な区分に見えるが、実のところその定義は業界や文脈によって微妙に異なる。まず法律上、日本には「18禁」という単語自体を明確に定義する法律は存在しない。代わりに、青少年保護育成条例などを根拠に、自治体や業界団体が独自に基準を設けているのが実情だ。

例えば映画業界では、映倫(映画倫理機構)によって「R18+」という区分がある。これは18歳未満の鑑賞を一律に禁止するものだ。一方、ゲーム業界ではCERO(コンピュータエンターテインメントレーティング機構)が「Z区分」を設定しており、これも18歳以上のみが購入・プレイ可能とされる。しかし、これらはあくまで民間の自主規制にすぎず、法的拘束力は必ずしも強くない。

出版業界においても同様に、成人向けコミックや雑誌に「18禁」マークが付されているが、これは流通や販売に関する配慮からの措置であり、絶対的な基準ではない。書店やネットショップごとの判断によって、その取扱いはまちまちである。

つまり、「18禁」とは社会全体で合意された明文化されたルールではなく、「これくらいなら大人向け」という曖昧な感覚の集合体にすぎないのだ。

「18歳未満お断り」の根拠とその不確かさ

「18歳未満お断り」というフレーズは、まるで鉄壁のルールのように見える。しかしその実態は、いくつもの不確かさと解釈の幅に満ちている。法的な根拠としてまず挙げられるのは、各都道府県が制定する青少年保護育成条例だ。これは、青少年に有害な影響を与えるとされる情報や商品から彼らを守ることを目的としている。

だが、この「有害」という言葉の中身が問題だ。暴力・性・麻薬・反社会的思想など、条文には一応の例示があるものの、その判断は非常に主観的かつ時代依存的である。ある時代にはタバコの描写が問題視され、別の時代には恋愛描写が糾弾された。つまり、何が「有害」で何が「適切」かという基準は、文化や社会情勢により揺れ動くのである。

また、条例に基づく規制の実施は自治体単位であり、その厳しさもバラバラだ。ある都道府県では販売が禁止されている雑誌が、隣の県では平然と書店に並ぶ。これが「全国共通の18禁」などという幻想を一気に打ち砕いてくれる。

さらに言えば、法そのものよりも、自主規制による「忖度」のほうが強く働く場面も多い。企業が世間の反発や炎上を恐れて過剰に内容を修正する現象は、もはや定番だ。つまり、「18歳未満お断り」の根拠とは、法よりもむしろ社会の空気や想像力の産物と言えるかもしれない。

18禁の“境界線”が曖昧になる瞬間

「これは18禁です」と宣言された作品の隣に、似たような内容の“全年齢向け”作品が堂々と並ぶ──そんな光景はもはや日常茶飯事である。この現象こそが、「18禁」というラベルの信頼性を根底から揺るがしている。

たとえば、アニメや漫画の世界では、性描写が一切なくとも、登場人物の見た目や設定が過度に性的であることで議論を呼ぶことがある。逆に、露骨な暴力やグロテスクな描写を含みながらも、哲学的・芸術的な意図があるという名目で全年齢対象とされる場合もある。こうした“グレーゾーン作品”の存在は、私たちが依拠しているはずの「線引き」の曖昧さを浮き彫りにする。

さらに問題なのは、自主規制と法的規制の間にあるギャップだ。ある作品が法律には触れないものの、企業や流通側の判断で「自主的に」18禁とされるケースもある。これは一見慎重な対応のようでいて、実は表現内容の本質ではなく、リスク回避の空気によって“境界線”が引かれているにすぎない。

結果として、「18禁」とされるか否かは、倫理観よりもマーケティングや炎上回避、果ては単なるイメージ戦略に左右されることもあるのだ。このようにして、私たちの周囲には“なんとなくの線引き”がはびこり、その不確かさがなおさら制度全体を曖昧にしている。

なぜ「18」という数字にこだわるのか?

「18禁」という言葉において、最も象徴的かつ不可解なのが、この「18」という数字の絶対視だろう。なぜ「17」でも「19」でもなく、「18」なのか?その根拠は、果たして成熟度の客観的な境界として妥当なのだろうか。

日本において、18歳は多くの制度的な節目とされてきた。かつては選挙権、喫煙・飲酒の可否、成人年齢などがこの数字に集中していたが、近年では成年年齢が18歳に引き下げられた一方で、飲酒や喫煙は20歳からのままというチグハグな制度が並存している。つまり「18=大人」という認識には、すでに一貫性がないのだ。

海外を見てもこの「18」は決して絶対ではない。たとえばアメリカでは、州によってはポルノの視聴や購入が「21歳以上」に制限されている一方、フランスやドイツでは「16歳以上」で性的自己決定が認められる場合もある。文化的背景や歴史的経緯によって、“大人”とみなされる年齢は千差万別なのだ。

要するに、「18」という数字は一種の便宜的なラベルにすぎず、個人の成熟や倫理的判断能力を正確に線引きできるものではない。にもかかわらず、社会はこの数字に魔力を感じ、「18歳未満は禁止」と唱えることで、自らの倫理的責任を回避しようとしている節さえある。

「18禁」が社会に与える副作用

「18禁」と聞けば、まず浮かぶのは“子どもを守る”という建前だ。しかし、この制限がもたらす社会的な副作用については、驚くほど語られることが少ない。線引きが存在することで、かえって逆効果を生んでいる場面も少なくないのだ。

まず最たるものは、「禁じられたもの」への過剰な好奇心の助長である。「18禁」とラベルを貼られた途端、それは単なる商品やコンテンツではなく、“大人の世界”への扉に変貌する。特に若年層にとっては、禁止されることそのものが刺激的であり、むしろ積極的にアクセスしたくなる動機となる。いわば、ラベル自体がマーケティングになってしまっているのだ。

また、18禁という区分があるがゆえに、「それさえ避ければ安全」という安易な誤解も生まれる。全年齢対象の作品でも、巧妙に過激なテーマを扱うものは数多く存在するが、それらは“健全”というお墨付きを得て流通する。こうして、表現の本質よりもラベルや形式で安全・危険が判断される風潮が強まり、表現を読み解く力が失われていく。

さらに、「18禁」の存在が言論や表現の自由にブレーキをかける要因にもなる。制作者が無意識のうちに「これは18禁にされかねない」と忖度し、表現の幅を自主的に狭めてしまうことも少なくない。これは創作文化にとって大きな損失だ。

つまり、「18禁」は単なる保護ではなく、時として好奇心の促進、誤解の温床、創造性の抑圧といった逆効果を社会にもたらしているのである。

線引きは必要か?それとも幻想か?

「18禁」という区分は、ある意味で社会の“安全装置”として機能している。だが、その線引きは本当に必要なのだろうか?あるいは、私たちは“線がある”という幻想に安心しているだけなのではないか?

たしかに、未成年者に対する一定の情報制限や保護は、社会的に一定の合理性がある。成長段階にある子どもたちが、暴力や性的表現を過度に摂取することがもたらす悪影響は、無視できるものではない。しかし、年齢という単純な数値で成熟度や理解力を測ることの限界もまた明白である。

しかも現代社会では、インターネットの普及によって「線を引くこと自体が難しくなった」という現実がある。18禁とラベリングしても、それを回避する手段はいくらでも存在し、実効性はすでに風前の灯火だ。つまり、制度としての「線引き」は崩れかけており、その存在はもはや象徴的な意味しか持たない。

では、線引きはまったく不要なのかと言えば、そうとも言い切れない。線引きがなくなれば、今度は無秩序な表現と流通が加速し、かえって混乱が生じる。問題は「線を引くこと」そのものではなく、「誰が、どんな基準で、どのように引くか」にあるのだ。

18禁の線引きとは、実のところ、年齢という数字の問題ではなく、社会が表現と向き合う姿勢そのものを問うている。必要なのは“絶対的な線”ではなく、常に更新され続ける“対話可能な基準”ではないだろうか。

まとめ|18禁の本質とは「誰のための線引き」なのか

「18禁」という言葉には、常に明確さが求められている。しかし、ここまで見てきたように、その境界線は驚くほど曖昧で、時に恣意的にすら感じられるものだ。法律でもなければ、倫理でもなく、そして普遍的な基準でもない――それが「18禁」の正体である。

この区分は、本来であれば青少年を保護するためのものであったはずだ。だが現実には、販売側のリスク回避や、社会の空気に迎合する形で運用されており、その“保護”はしばしば建前にすぎない。むしろ、そのラベルが過剰な好奇心を煽り、表現の幅を制限し、現実との乖離を広げている可能性すらある。

では、私たちは何を基準に「大人向け」と判断すべきなのか?そして、その判断を誰が下すべきなのか?「18禁」とは単なる年齢制限の話ではなく、社会が何をタブーとし、何を許容するかという価値観の鏡である。そしてその価値観は、時代とともに移ろい、絶えず問い直されるべきものであるはずだ。

結局のところ、18禁とは「誰のための線引きなのか?」という問いを突きつけてくる装置にほかならない。線を引くこと自体が問題なのではなく、その線が“考えられずに引かれている”ことこそが、私たちが向き合うべき本質なのだ。

市民の声