公園や駅前などで、ハトが地面をついばんでいる姿をよく見かけます。いったい彼らは何を探しているのでしょうか?人の落とした食べ物?それとも自然のエサ?

この記事では、ハトの食性や地面で拾っているものの正体を解説しつつ、人間との関わり方についても考えていきます。

ハトは何を食べる鳥なのか?

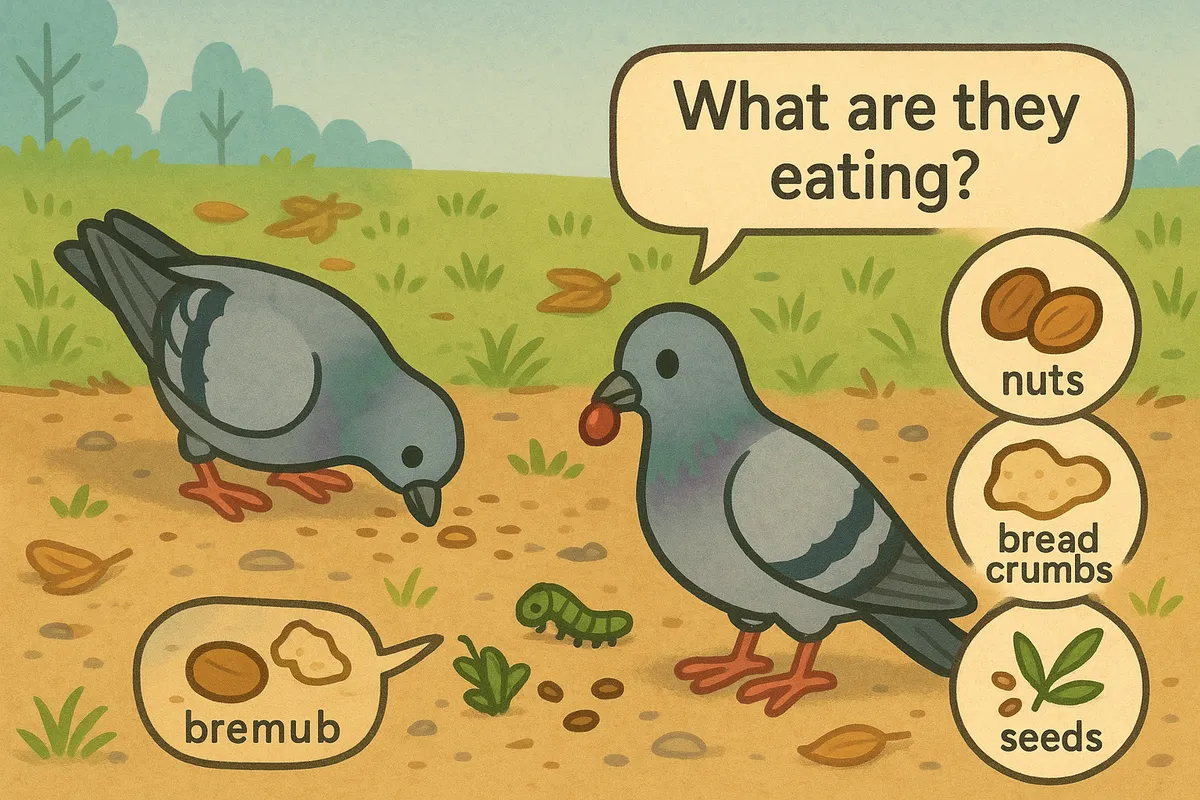

ハトはもともと雑食性の鳥で、さまざまなものを食べて生きています。自然界では、草の種や木の実、穀物などの植物性の食べ物を中心に、時には小さな昆虫なども口にすることがあります。つまり「これしか食べない」というわけではなく、身の回りにある食べられそうなものを柔軟に取り入れる適応力の高い鳥なのです。

野生のハトは主に自然の中で得られる餌を食べていますが、都市部で見かけるドバト(カワラバト)は、人間の生活圏に適応しているため、食べるものも大きく変わっています。特に人が落としたパンくずやスナック菓子、炊いた米などを狙って地面をついばむ姿がよく見られます。こうした都市型のハトは、人間が出すゴミや残飯にも依存しがちで、自然界とは違った食習慣を持つようになっているのです。

また、ハトが地面をつつくのは単なる空腹だけでなく、習性としても見られる行動です。地面の上を歩きながら嘴で細かくついばむことで、餌のありかを確かめているのです。とくに小さな粒状のもの、白っぽく光るものには敏感で、それが食べ物かどうかをくちばしで試すように行動します。

このように、ハトの食性はとても柔軟で、環境に応じて食べるものを変えるという特徴があります。地面をついばむのは生き抜くための本能的な行動でもあるのです。

地面でハトがついばんでいる具体的なもの

街中でハトがついばんでいるものは、私たちの目に見えるものだけではありません。多くの場合、彼らはごく小さな食べ物のかけらや種子を探し当てて拾い食いしているのです。

最も多いのは、人間が落としたパンくずやスナック菓子のかけらです。特に公園やベンチ周辺、駅のホーム下などでは、パンやお菓子など炭水化物を含む食品の破片が地面に落ちていることが多く、ハトはそれらを見つけてすばやくついばみます。柔らかく口にしやすい食べ物は好まれ、乾いたものでも飲み込んでから体内で消化されます。

また、自然由来の植物の種や草の実も重要な食料源です。街路樹や芝生のある場所では、雑草の種や落ちた木の実を探して食べている姿が見られます。特に秋冬は植物性の餌が減るため、こうした小さな自然の恵みを頼りにすることが多くなります。

意外かもしれませんが、ハトはときおり小さな昆虫や虫を食べることもあります。これは栄養バランスを補うためで、特に繁殖期など栄養が必要な時期には、植物性の餌だけでなく動物性タンパク質も摂取しようとします。ただし、昆虫を積極的に追うというよりは、地面を歩くうちに偶然見つけた虫をついばむといった程度です。

一方で問題となっているのが、ゴミや人間の食べ残しなどの異物を誤って食べてしまうことです。ビニールの破片や煙草の吸い殻などを食べ物と勘違いして飲み込む例もあり、これは健康被害や命に関わる事故につながることもあります。こうした状況は、人間がポイ捨てをすることによって生じており、ハトにとっても深刻なリスクとなっています。

このように、ハトが地面でついばんでいるものには、自然な餌から人間由来の食品、さらには有害な異物まで多種多様なものが含まれています。その行動は都市と自然の境界に生きる野鳥ならではの適応の現れでもあります。

ハトにエサをあげてもいいの?

公園などでハトにパンやお米をあげている人を見かけることがあります。人懐っこく寄ってくるハトにエサをあげたくなる気持ちは自然なものですが、実はこの行為が思わぬ問題を引き起こすこともあります。

まず、人が与える食べ物の多くはハトの健康にとって栄養バランスが偏りやすいものです。パンやお菓子など炭水化物の多い食品は消化には適しておらず、脂肪の蓄積や内臓疾患の原因になります。自然界では摂ることのない調味料や添加物が含まれているものを長期間食べ続けることで、野生のハトが不自然な形で弱ってしまうケースもあるのです。

さらに、エサやりが常習化すると、ハトは自力でエサを探す意欲を失い、人間に依存した生活スタイルに変わってしまいます。こうして人が集まる場所にハトも集中し、フンによる衛生被害や繁殖の急増、鳴き声や羽音による騒音などの生活トラブルにつながっていくことがあります。

こうした背景から、近年では多くの自治体が公園や駅周辺でのハトへのエサやりを禁止しています。立て看板や注意書きなどで「エサを与えないでください」と呼びかけられている場所も多く、違反すれば罰則が科される地域も存在します。これはハトに対して冷たいのではなく、人と動物が無理なく共存するためのルールなのです。

ハトは本来、都市の中でも自然の一部と共に生きていける力を持っています。むやみにエサを与えるのではなく、環境や地域のルールに配慮しながら、正しい距離感で見守ることが、私たちにできる共生の第一歩です。

まとめ:ハトの行動を知って、共存を考える

地面をついばむハトの姿は、私たちの日常に溶け込んでいる光景ですが、その行動にはしっかりとした理由があります。雑食性のハトは、自然の種子や昆虫、人間が落とした食べ物まで幅広く取り入れながら都市の中で生き抜いています。その適応力の高さは驚くべきものであり、環境に応じて柔軟に食性を変える姿から、自然とのつながりの深さを感じることができます。

一方で、私たち人間の行動がハトの食生活に大きな影響を与えているのも事実です。無責任なエサやりやゴミのポイ捨ては、ハトの健康や行動に悪影響を及ぼし、地域の衛生や景観にも問題を引き起こします。ハトと人間が心地よく共に暮らしていくためには、彼らの生態を正しく理解し、必要以上に干渉しすぎない距離感を保つことが大切です。

身近な存在だからこそ、その習性や背景を知ることで、日常の風景に対する見方も変わってきます。ハトの行動をきっかけに、都市に生きる動物たちとの関わり方をあらためて考えてみること。それが、私たちと自然との共存への第一歩になるかもしれません。

市民の声