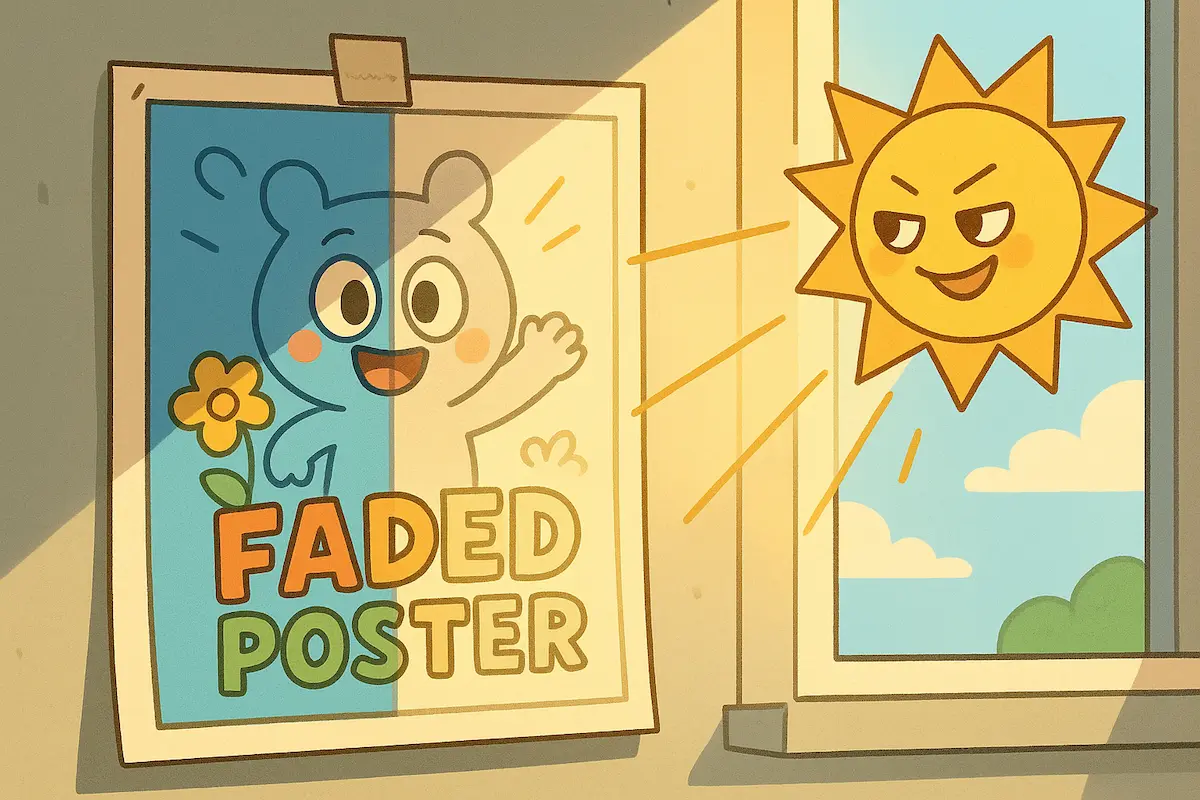

お気に入りの服やポスターが、いつの間にか色褪せてしまった経験はありませんか?太陽の光を浴び続けると、色のあるものは次第にその鮮やかさを失っていきます。これは主に紫外線による化学反応が原因です。

この記事では、太陽光で色褪せが起こる仕組みをわかりやすく解説し、どのような素材が影響を受けやすいのか、そして色褪せを防ぐための具体的な対策についてもご紹介します。

太陽光で色褪せが起きる理由

色のあるものが太陽の光で色褪せていく主な原因は、「紫外線(UV)」による化学反応です。太陽光には目に見える可視光線のほかに、見えない紫外線が含まれており、この紫外線が色の元である「色素分子」を破壊してしまうのです。

紫外線には非常に強いエネルギーがあり、物質に当たると分子の結合を切断してしまう性質があります。これを「光分解」や「光劣化」と呼びます。特に染料やインクに使われる有機色素は、紫外線の影響を受けやすく、分子構造が壊れることで本来の色を維持できなくなります。

また、紫外線によって酸素と反応し「酸化」が起こることで、さらに褪色が進むこともあります。つまり、紫外線は色素の構造を直接壊すだけでなく、酸化反応を引き起こす二重の影響を与えるのです。

このように、色褪せは単なる経年劣化ではなく、太陽光の中に含まれる紫外線という“ 見えない力 ”によって進行する、れっきとした科学的現象なのです。

色褪せしやすい素材とその特徴

紫外線による色褪せは、すべての素材に起こり得ますが、特に影響を受けやすいものとそうでないものがあります。素材の特性や色素の種類によって、色の持ちやすさに違いが出るのです。

まず、紙類は非常に色褪せしやすい素材です。ポスター、書籍の表紙、チラシなどに使われるインクは染料ベースのことが多く、紫外線の影響を強く受けます。日光の当たる窓際に長期間置かれた本が黄色っぽくなったり、色が抜けたりするのはそのためです。

布製品も注意が必要です。特に綿や麻などの天然素材に染料で色付けしたものは褪色しやすく、カーテンや衣類などで変色が目立つことがあります。屋外に長く晒される旗やのぼり、看板なども紫外線によって短期間で色が薄くなることがあります。

一方、プラスチック製品も紫外線による劣化が起こりやすく、色あせだけでなく、素材自体の劣化(ひび割れや変形)も同時に進行することがあります。

つまり、色褪せしやすい素材には「染料が使われている」「紫外線に弱い構造」「屋外使用が多い」といった共通点が見られます。

色褪せを防ぐ方法とは?

色褪せを完全に防ぐのは難しいものの、紫外線の影響を減らすことで、色持ちを大きく向上させることができます。日常生活で取り入れられる対策をいくつかご紹介します。

まず最も基本的なのは、直射日光を避けることです。家具やポスター、衣類などは、日当たりの良い窓辺に長時間置かないようにしましょう。また、UVカット効果のあるカーテンやブラインドを使うのも効果的です。

次に、紫外線カットフィルムやコーティング剤の活用です。窓ガラスにUVフィルムを貼ることで室内に入る紫外線量を大幅に減らせます。また、プラスチック製品や看板などにはUVカットスプレーを施すことで、表面の保護が可能になります。

さらに、顔料系のインクや塗料を選ぶのもひとつの方法です。染料に比べて紫外線に強く、屋外での使用にも耐えやすいという特性があります。長期的に色を保ちたい場合には、顔料系素材を選ぶとよいでしょう。

このように、紫外線への露出時間と素材選びの両面から対策を行うことで、色褪せはかなり防ぐことができます。

まとめ

太陽の光によって色が褪せる現象は、紫外線による色素の分解や酸化が主な原因です。特に紙や布、プラスチックといった素材は影響を受けやすく、日常生活でも注意が必要です。

大切なものの色を長く保つためには、直射日光を避けることやUV対策を意識した保管・選択がポイントとなります。ちょっとした工夫で、お気に入りのアイテムを美しく保つことができるのです。

住民の声