文章に見出しを入れるのは当たり前と思われがちですが、実は「見出しをあえて使わない」記事や文体も確かに存在します。そうした文章は、なぜ見出しを不要とし、どのように読者に情報や感情を届けているのでしょうか。

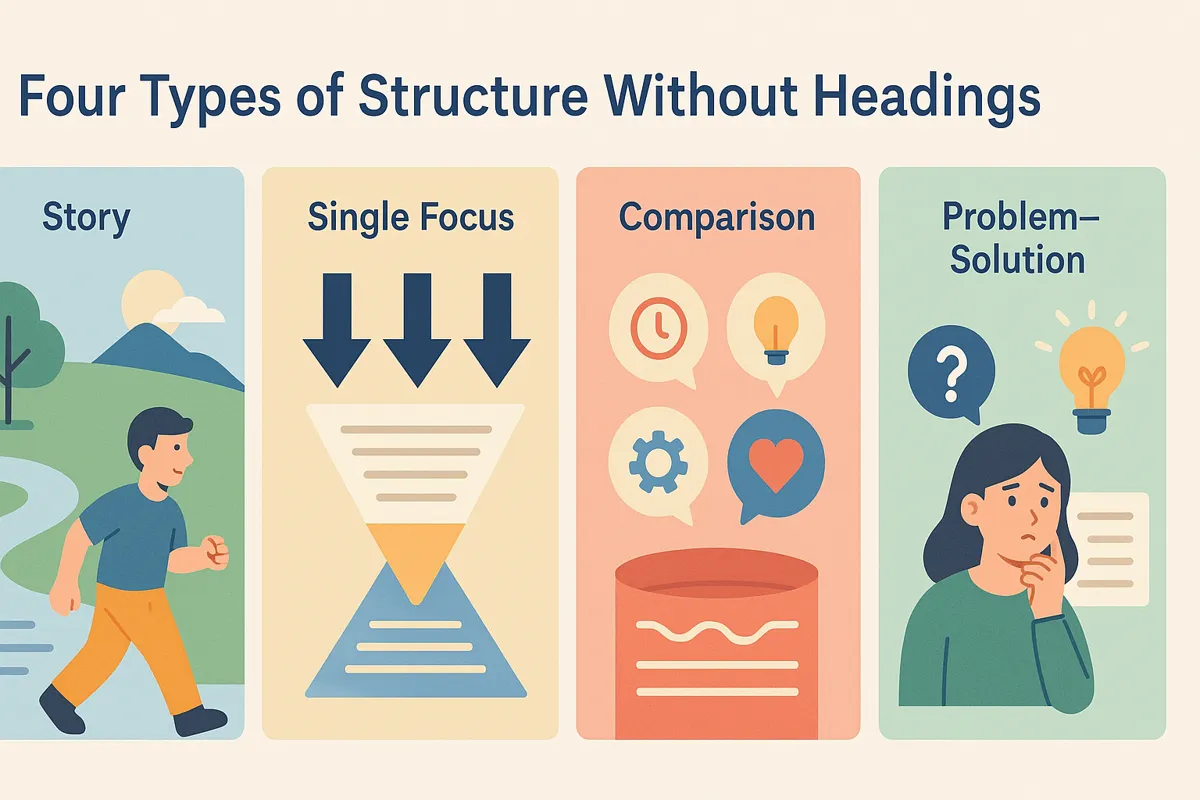

この記事では、見出しを使わない文章の4つの代表的なタイプと、それぞれの特徴について解説いたします。

エッセイ・随筆:リズム重視で感情に浸らせる

エッセイや随筆は、筆者の思考や感情の流れをそのまま綴る形式が多く、見出しを挟むことでその“流れ”が断ち切られてしまいます。そのため、文章全体のリズムを守るために見出しを使わないのが基本スタイルとなっています。読者は冒頭から終わりまで、まるで筆者の内面を追体験するように読むことが期待されるため、あえて区切りを設けないことで没入感が生まれるのです。

また、テーマが抽象的であることが多く、「ここからが本題です」といった明示的な構成よりも、言葉の余白や含みで読ませることが重視されます。一つの詩のように、読者の感性に訴える構成であるため、見出しはむしろ“野暮”とされる場合もあります。

新聞のコラム:短くて要点が明確

新聞の1面やオピニオン欄に掲載されている短めのコラム(たとえば天声人語や余録など)は、文字数が限られていることもあり、そもそも見出しを挿入する余地がありません。テーマが一つに絞られており、冒頭で問題提起し、短い段落で主張を展開し、最後に軽やかに締めくくる構成が主流です。

また、新聞コラムは「読者が毎日読むことを前提とした習慣的な文章」であるため、形式が洗練されており、見出しに頼らずとも読めるように構築されているのも特徴の一つです。情報整理ではなく、“思考のスナップショット”としての役割を果たしています。

小説・ストーリー系:物語は分断しない

物語を構成する文章において、見出しは基本的に使用されません。なぜなら、読者の没入を妨げてしまうからです。読者が登場人物の感情や世界観に入り込んでいる最中に、「第2章:彼女の決断」といった見出しが挿入されると、現実に引き戻されてしまいます。

特に短編小説やショートストーリーの場合、見出しを入れることはストーリーのテンポを壊す要因となりやすいです。物語全体を一つの体験として提示する際には、流れるような構成が求められます。そのため、ストーリーの“流れ”を守るためにも、見出しは避けられる傾向があります。

論点一本勝負型:構成で読ませる

明確な主張を持つ意見記事や、論点が一本に絞られた考察文では、見出しを使わない選択がされることもあります。これは、文章そのものが「起承転結」や「序論・本論・結論」といった構成に沿って自然に展開されているため、見出しで無理に分ける必要がないためです。

こうしたタイプの文章では、冒頭で読者の関心を引きつけ、中盤で深掘りし、最後に納得感ある結論を提示するという構成が取られます。読者にとっても流れがスムーズであり、見出しがないほうが集中して読みやすい場合も多くあります。

まとめ:見出しは便利だが、必須ではない

見出しは読み手にとって親切な道案内ですが、あくまで「情報整理のための道具」であり、すべての文章に必要不可欠なものとは限りません。むしろ、感情や物語、思考の流れを優先する文体では、見出しがないことで読者の没入を深めることができます。

どのようなスタイルを選ぶかは、文章の目的とターゲットによって異なります。読者に何を届けたいのか、その方法として見出しが本当に必要なのかどうか、書き手は毎回問い直す必要があるのです。

住民の声