キャンプファイヤーやガスコンロの炎を見て、「青い火のほうが熱そうだ」と感じたことはないでしょうか。実際、火の色は単なる視覚効果ではなく、火の温度や性質を反映しています。特に、赤い火よりも青い火のほうが火力が強いという事実は、科学的にもしっかりと裏付けられています。

本記事では、火の色がどのように決まり、なぜ青い火のほうが高温・高火力なのかを、物理や化学の視点からわかりやすく解説していきます。

火の色が変わる仕組み

火の色は、その温度と燃焼に関わる物質によって決まります。私たちが目にする炎は、燃えている物質から発せられる光の色ですが、この色は主に「黒体放射」や「原子の励起状態」などの物理現象に起因しています。

まず、炎の温度が高くなると、光の波長が短くなり、青や白に近づきます。逆に温度が低いと、波長が長くなり、赤やオレンジに見えるのです。たとえばロウソクの炎の外側が青く、内側が赤っぽく見えるのは、外側の方が酸素とよく反応して温度が高くなっているからです。

また、燃焼に関わる物質によっても色が変わります。銅が含まれる物質は緑の炎、ナトリウムは黄色の炎を出すなど、特定の金属元素が含まれると、それに特有の発光が加わります。ただし、一般的な青い火と赤い火の違いにおいては、主に温度の違いが色に現れていると考えてよいでしょう。

このように、火の色は燃焼の効率や温度、さらには関与している物質の種類までも視覚的に示す、重要な手がかりとなっているのです。

青い火と赤い火の温度の違い

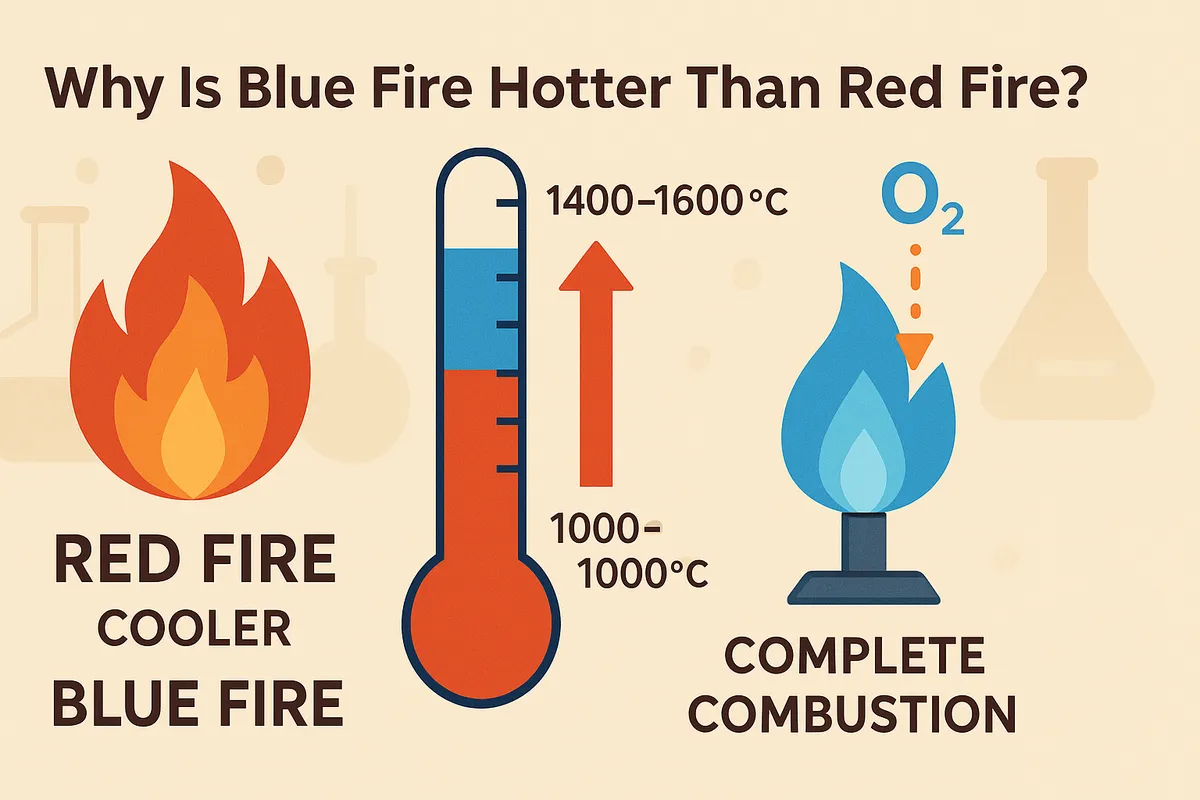

火の色の違いは、そのまま温度の違いを反映しています。一般に、青い火のほうが赤い火よりも温度が高く、結果として火力も強くなります。

たとえば、赤い火はおおよそ800〜1,000℃程度で、焚き火やロウソクの内側の炎など、酸素が不足している不完全燃焼の状態で見られます。この状態では可燃物が完全に燃えきっておらず、ススや煙が多く発生し、エネルギー効率も高くはありません。

一方、青い火はおよそ1,400〜1,600℃にも達することがあり、ガスコンロやバーナーなど酸素が十分供給された状態での完全燃焼によって発生します。この高温の青い炎は、エネルギーが効率よく発散されており、調理や溶接といった高火力を要する用途に適しています。

また、同じ炎の中でも場所によって温度は異なります。たとえばガスバーナーの炎では、中心部分が最も温度が高く青色を呈しており、その外側はやや温度が低くなり色も薄まっていきます。

なぜ青い火は火力が強いのか

燃焼効率がいい

青い火が赤い火よりも火力が強いのは、温度の高さに加えて、エネルギー効率の違いが大きく影響しています。燃焼とは、物質が酸素と反応して熱と光を発する化学反応ですが、このとき酸素が十分に供給されると完全燃焼が起こり、エネルギーが最大限に引き出されます。この完全燃焼の状態が、まさに青い火なのです。

完全燃焼では、燃料中の炭素や水素が酸素と反応して、二酸化炭素や水蒸気へと変化します。これは不完全燃焼に比べてエネルギーの損失が少なく、発生する熱も高くなります。高温で分子が激しく運動している状態では、周囲の物質により多くの熱を伝えることができるため、「火力が強い」と感じられるのです。

熱伝達が速い

さらに、青い火は輻射熱(熱線による放射)よりも対流や伝導によって効率的に熱を伝える性質があります。つまり、熱源の近くにある物体に素早く集中して熱を届ける能力が高いため、調理時間の短縮や金属の溶解といった目的にも適しているのです。

このように、青い火の火力が強いのは、単に温度が高いからではなく、燃焼効率の良さや熱伝達の速さといった物理的な要因が複合的に関係しているのです。

青い火が使われる具体的な場面

青い火はその高い火力と熱効率の良さから、さまざまな専門的かつ実用的な場面で活用されています。代表的な例としては、家庭用のガスコンロや工業用のバーナー、さらには溶接やガラス加工など、高温を必要とする作業が挙げられます。

家庭では、青い炎を出すガスコンロが一般的です。これは都市ガスやプロパンガスが空気と適切に混ざり、完全燃焼することで青い火が生じます。火力が強く、食材を素早く加熱できるため、調理の効率が非常に高くなります。反対に赤い火になってしまっている場合は、不完全燃焼の可能性があり、換気不足やガスの調整不良が疑われます。

工業用途では、酸素バーナーやブタンバーナーなど、より高温の青い火が使用されます。これらは金属を溶かしたり、硬質素材を加工したりといった精密な作業に不可欠な存在です。特に溶接や切断では、赤い火では温度が足りず、目的の加工ができないため、青い火が必須となります。

また、実験用のアルコールランプやブンゼンバーナーも青い火を出すように調整されており、化学反応を安定して観察するための標準的な熱源とされています。

誤解しやすい「火の色=危険度」ではない話

火の色は温度や燃焼の状態を示す重要なサインではありますが、「色が青いから危険」「赤いから安全」といった単純な図式で危険度を判断するのは正しくありません。実際には、火の性質や使用環境によってその危険性は大きく異なるため、色だけに頼って判断することは誤解や事故の原因になりかねません。

たとえば、青い火は高温であり、金属すら溶かすことができるため、取り扱いには細心の注意が必要です。しかし、赤い火でも薪の飛び火や煙による健康被害、火の粉による延焼の危険性など、別のリスクを抱えています。つまり、火の色が違っても、それぞれに異なる危険性があるということです。

また、アウトドアなどで「赤い火はやさしくて安全そう」と感じてしまうのも人間の感覚による錯覚のひとつです。火の色はあくまで「状態」を示しているに過ぎず、取り扱いの安全性は燃料の種類や火の大きさ、周囲の環境によって変わるのです。

火の色だけを基準に安全性を判断するのではなく、燃焼の状態や使用目的に応じた正しい知識と対策を持つことが、火を安全に使いこなすために最も重要なのです。

まとめ

火の色には、私たちが思っている以上に多くの情報が隠されています。赤い火と青い火の違いは単なる見た目ではなく、温度や燃焼状態、さらにはエネルギー効率までも反映しています。特に青い火は高温かつ完全燃焼の状態を示し、その火力の強さから調理や工業用途などで広く活用されています。

一方で、火の色だけで危険か安全かを判断するのは危険です。それぞれの火には異なる性質とリスクがあり、それを正しく理解することが、安全で効果的に火を扱うための第一歩となります。

市民の声